以下は、過去の日記やInstagramに投稿したテキストの抄録、新たに書いた日々の考えの集積です。これらを、さらに前に進むための素材にしたいと思います。どのように相対化・客体化・絶対化していくか検討していきます。その検討自体を足跡にしていきたいです。ただの日記になりそうな予感もありますが、どうなるか、自分自身で観察していきます。

* * * 2026

1/1 年が明けた。

* * * 2025

12/28 ミルタ・デルサミチェについて調べようと思う。Asemic Writingというコンセプト。 http://evenmagazine.com/even-more-august-2017/ https://malba.org.ar/evento/mirtha-dermisache/

11/24 エチオピア系アメリカ人の画家ジュリー・メレトゥ(Julie Mehretu, b. 1970)は、抽象表現からなる自身の絵画を、説明の必要がない空間とする。言語化できないものに満ちた空間、説明責任から開放された空間、特定の意味にしばられない空間、不透明性と透明性の混在した空間、第三者による安易なレッテルから開放された空間……。そのような空間のありようが、(彼女自身のバックグラウンドも関係していると思うが)弱者や自由を考えるための基点になり得ると。 メレトゥの主張とは直接関係しないが、これとあわせて連想の網にかかるのが、ImageNet Roulette (2009) である。これはプリンストン大学とスタンフォード大学が共同開発した顔認証用のデータセットで、2009年に公開された(現在は非公開)。データセットの内容は民族別に分類された顔画像からなるのだが、そうしたデータセットを利用することで過去の偏見を維持・助長する可能性が示唆されている。 なんといえばいいのかな。異物としての作品や事象が、我々の現実認識を増幅化/相対化/客体化し、隠された問題点や視点を露わにするという考え方がこの2つの事例に共通していると思う。そしてまた、現実の相対化/客体化という結果が、当事者/関係者たちによって直接的に意図されるのではなく、第三者的に偶発的に引き起こされるという点も共通している。 メレトゥの主張──(いわゆる)芸術作品が人間の理性を超越したものとして存在し得るという主張──は、それ自体では新しいものではないと思う。宗教絵画をはじめ、そもそも芸術にはそのようなところが昔からあったのではないかと直観する(造形化するという行為それ自体が、内部的なものを外部に押しだすことであり、そのような現象を可能にする内部的モーメント、つまりは動機や目的が存在していることを暗黙の前提にしている。であれば、そこになんらかの、ハイデガー的な投企性が胚胎することは必然のなりゆきである)。 しかし、メレトゥの絵画観(芸術観)とAIがもたらすデータセットが、いずれも世界を写す鏡、あるいは世界を分色するプリズムのような装置として機能するという視点、というか事象は新しいと思う。図式的なコミュニケーションの枠におさまらないもの、純度の高い人間性に相対したときに生じる個人的かつ即時的、逐次的な印象のやりとりをもたらすものとして、いわゆる芸術作品が位置づけられること。そのような芸術観と、AIの生成物を裏打ちする人間性のこれまでになかった「純度の高さ(凝縮された現実認識の形式)」のようなものが、たがいに響き合っているというこの事態は。 ref. - MCA Australia, Julie Mehretu on the freedom of abstract art, with the exhibition “A Transcore of the Radical Imaginatory,” at Museum of Contemporary Art Australia, YouTube: 2025/02/05. - ImageNet Roulette - Kate Crawford and Trevor Paglen, ‘Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning Training Sets,’ excavating.ai: 2019.

11/22 1950~70年代、ウォルフガング・ワインガルトは、自身のタイポグラフィを「風景」になぞらえた。たしかに、ワインガルトのタイポグラフィは、風景のように見える。文字の大小や配置が空間的な奥行きと広がりを想起させるのである。この傾向は、ダン・フリードマンやエイプリル・グレイマン、ウィリィ・クンツ、ジャン・ブノワ゠レヴィらの後続世代に継承されているように見える。彼彼女らは、Macが浸透し画面上で図像と文字を自由にレイアウトできる環境がもたらされた後も、ワインガルト譲りの「空間」を通じて図像と文字を自在に組みあわせることができた。それによってグラフィック表現の行先を導くことができた。「空間」が、彼彼女らにとっての技術的・造形的諸要素の統合の鍵だった。 空間を通じての統合という方向性自体は、ワインガルトに限った話ではない。かつての未来派や、マレーヴィチ(シュプレマティスム)、モンドリアン/ヘリット・リートフェルト/ファン・ドゥースブルフ(デ・ステイル)、リシツキー(プロウンにはじまる空間表現/空間デザイン)らが連想される。彼彼女らもまた、平面ではなく空間を通じて造形的諸要素を拡張し、かつ綜合しようとしていたように見えるからである。 * 遠近法は、もともと建築パースの作図を念頭に置いて登場したというが、実際には演劇の書割や絵画表現に利用されることで発展したという。その際、空間を掌握するという発想の背後には、どのような思想があったのだろうか。宗教的世界観と絵画の空間的融和? 綜合? あらためてパノフスキー『象徴形式としての遠近法』を確認しなければ。 さて、産業革命期に起こったウィリアム・モリス─アーツ・アンド・クラフツ─アール・ヌーヴォーの流れや、バウハウス/ロシア・アヴァンギャルドなど、草創期のモダニズムの多くは単一のメディアにとどまらない広がりをもっており、人間の生存環境を包括的に作り上げようとする、いわゆる総合芸術を指向していた。 そして、それらの「運動」は、空間だけでなく、そこで生きる人間像をも提示することで、統合/綜合を目指していたように見える。 空間を通じての統合から、人間を通じての統合へ。 それは結局のところ「人はどう生きるべきか」という問いにつながっていたのではないかと思う。 たとえばウィリアム・モリス『ユートピアだより:もしくはやすらぎの一時代、ユートピアンロマンスからの幾章』(川端康雄〔訳〕、岩波文庫白201-1、岩波書店、2013年8月20日。William Morris, News from Nowhere: Or an Epoch of Rest, Being Some Chapters from a Utopian Romance, 1891)や、モリスを含むラファエル前派に属する画家たちが盛んに描いていた歴史画における人間像、あるいはアール・ヌーヴォー期のグラフィックやプロダクトに見られる自然と人間が融合したかのような(ナウシカ的)人間像、バウハウスの基礎課程で行われたいたという、人間を機械のように描く幾何学的デッサン、あるいはシュレンマーの舞台芸術、あるいは人間の住環境の再設計を企図したモダニズム建築やプロダクトなどは、常にそこで生きる「新たな人間像」を想定していたように見える。 つまり、直観的な話ではあるが、新たな時代にふさわしいグラフィックやプロダクト、建築を提示するというよりは、新たな時代にふさわしい人間像を、ひとつの理想として提示しているように見えるのだ。 そこからデザインの作り手の問いかけがあわせて連想される──それらのグラフィック/プロダクト/建築は、どう生きられるべきか?──という問いが。 このような連想は、理想がいかに掲げられるかだけでなく、その理想がいかにして具現化されていくか、というそのプロセスについて思いを致すことと接続しているように感じられる。 そして、理想主義においては、できあがった作品やプロダクトやそれが提供する空間や環境そのものが問題なのではなく、それを生きる人間や、それを生きることで育まれる人間性こそが問題になるのだろうと連想がつながっていく。 理想を掲げること自体が、デザインの外側=人間にデザインの本質を置く行為になっているというかなんというか……。それゆえ、たとえばモダニズムが当初の理想を失い、むしろ権威の象徴として糾弾されるという60年代末のような事態が発生してしまうのだろうか……。 これは、作品が本体なのか、それとも作品が人間や暮らしに与える影響が本体なのかという問題でもある(目的を中心に置いて考えるなら、デザインの本質は目的達成のための「手段」ということになるだろう。つまり目的/結果が本体ということになる)。なおまた、この問いから、作品とそれがもたらす結果の双方が、同格になり得るのかというもうひとつの問いが生じることに留意しておきたい。 ここにはカンディンスキーの『点と線から面へ』に見て取れるような造形の発展的把握の仕方に似たようなところがあるのだろうか? つまり、空間から人間へという発展的な捉え方、そのような角度、そのような構図のとり方自体が、モダンデザインの性質のひとつになっているのだろうか。あらゆるデザイン、あらゆる芸術が未来への投企であるとすれば、これはモダンデザインという範疇におさまらない論理だが……。 デザインは人間を型にはめるものか、それとも人間を解放するものか。理想を掲げることは、一方で抑圧を生みだす。弱さや傷つきやすさ(vulnerability)を包摂するデザインははたして可能だろうか。

11/16 年に1, 2回の頻度で、デザインに使用する文字サイズのシリーズを検討したくなることがある。 今その波がまたやってきたので、次回のために今回考えたことをまとめておく。 8 に 1.25 をかけると10になる。10 に 0.8 をかけると8になる。 10 に 1.25 をかけると 12.5 になる。12.5 に 0.8 をかけると 10 になる。 1.25 と 0.8 は、数字を拡大した後にもとにもどせる便利な数である。 それが理由になっているからだろう。新聞活字も、左右幅 1 に対して、天地が 0.8 に設定されている(天地に 1.25 をかければ正方形になるから)。 0.8 と 1.25 の関係を図にあらわすと以下のようになるが、5, 4の組みあわせのように端数の出ない数はごく限られているのが分かる: 5分の1を引く: × 0.8 4分の1を足す: × 1.25 ▢▢▢▢■ ▢▢▢▢■ 4分の1を引く: × 0.75 3分の1を足す: × 1.333... ▢▢▢■ ▢▢▢■ 3分の1を引く: × 0.666... 2分の1を足す: × 1.5 ▢▢■ ▢▢■ 2分の1を引く: × 0.5 1分の1を足す: × 2 ▢■ ▢■ 1.25 と 0.8 の性質を利用して、使用文字サイズのシリーズを作れるかもしれない。さしあたっては 2 の乗数(2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024)を候補にしよう。 1.25 = 5/4 5/4 の乗数は 5ⁿ/4ⁿ 2 の乗数は 2ᵏ なので「2 と 5 だけ」で構成される分数になり、小数にしたときに有限小数になる。これが「端数があまりうるさくならない」理由になる。

2 = 2 シリーズA 2.5 = 2 × 1.251 3.125 = 2 × 1.252 4 = 4 シリーズB 5 = 4 × 1.251 6.25 = 4 × 1.252 7.8125 = 4 × 1.253 8 = 8 シリーズC 10 = 8 × 1.251 12.5 = 8 × 1.252 15.625 = 8 × 1.253 16 = 16 シリーズA 20 = 16 × 1.251 25 = 16 × 1.252 31.25 = 16 × 1.253 32 = 32 シリーズB 40 = 32 × 1.251 50 = 32 × 1.252 62.5 = 32 × 1.253 78.125 = 32 × 1.254 64 = 64 シリーズC 80 = 64 × 1.251 100 = 64 × 1.252 125 = 64 × 1.253 156.25 = 64 × 1.254 128 = 128 シリーズA 160 = 128 × 1.251 200 = 128 × 1.252 250 = 128 × 1.253 256 = 256 シリーズB 320 = 256 × 1.251 400 = 256 × 1.252 500 = 256 × 1.253 625 = 256 × 1.254 512 = 512 シリーズC 640 = 512 × 1.251 800 = 512 × 1.252 1000 = 512 × 1.253 1250 = 512 × 1.254 1562.5 = 512 × 1.255 1024 = 1024 シリーズA 1280 = 1024 × 1.251 1600 = 1024 × 1.252 2000 = 1024 × 1.253 2500 = 1024 × 1.254 3125 = 1024 × 1.255 2048 = 2048 シリーズB 2560 = 2048 × 1.251 3200 = 2048 × 1.252 4000 = 2048 × 1.253 5000 = 2048 × 1.254 6250 = 2048 × 1.255 7812.5 = 2048 × 1.256 4096 = 4096 シリーズC 5120 = 4096 × 1.251 6400 = 4096 × 1.252 8000 = 4096 × 1.253 10000 = 4096 × 1.254 12500 = 4096 × 1.255 15625 = 4096 × 1.256

この中から本文/キャプションサイズにふさわしい数値が含まれているものが候補となる。 数の並びから、2, 4, 8を起点としてそれぞれ8の倍数にした3つのシリーズが見てとれる。 そこで、A, B, Cからなるシリーズを設定しよう。 シリーズA: 2, 16, 128, 1024 シリーズB: 4, 32, 256, 2048 シリーズC: 8, 64, 512, 4096 それぞれのシリーズから、文字サイズを選出し、さらに行間を全角/二分四分/二分/三分とした場合の行送り加えて表形式に整えてみる: シリーズA

| 文字サイズ | 行送り/全角 | 行送り/二分四分 | 行送り/二分 |

| 10.24 | 20.48 | 17.92 | 15.36 |

| 12.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 |

| 16 | 32 | 28 | 24 |

| 20 | 40 | 35 | 30 |

| 25 | 50 | 43.75 | 37.5 |

| 31.25 | 62.5 | 54.6875 | 46.875 |

| 文字サイズ | 行送り/全角 | 行送り/二分四分 | 行送り/二分 |

| 20.48 | 40.96 | 35.84 | 30.72 |

| 25.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 |

| 32 | 64 | 56 | 48 |

| 40 | 80 | 70 | 60 |

| 50 | 100 | 87.5 | 75 |

| 62.5 | 125 | 109.375 | 93.75 |

| 文字サイズ | 行送り/全角 | 行送り/二分四分 | 行送り/二分 |

| 5.12 | 10.24 | 8.96 | 7.68 |

| 6.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 |

| 8 | 16 | 14 | 12 |

| 10 | 20 | 17.5 | 15 |

| 12.5 | 25 | 21.875 | 18.75 |

| 15.625 | 31.25 | 27.34375 | 23.4375 |

| シリーズC | シリーズB | シリーズA |

| 5.12 | 10.24 | 20.48 |

| 6.4 | 12.8 | 25.6 |

| 8 | 16 | 32 |

| 10 | 20 | 40 |

| 12.5 | 25 | 50 |

| 15.625 | 31.25 | 62.5 |

このグリッドは、 比率がすべて「2 と 5 だけ」でできている 拡大・縮小・行送りがすべて掛け算だけで扱える A/B/C シリーズ間の関係が明快(C がキャプション〜本文小/B が本文〜中見出し/A が大見出し〜タイトル… のように振り分けられる) という特徴があるので、 デジタル製品のタイポグラフィ・スケール(レスポンシブでサイズを上下させるときに「1.25 ステップで上下」「シリーズ C=モバイル/B=タブレット/A=デスクトップ」など) グリッド/モジュラー・スケールを意識した誌面設計(本文・キャプション・リード・見出しをすべてこの系で揃える) 情報密度が高いが、比率は徹底して整えたい UI や紙面 のような場面にとても相性がよさそうです。なんだかJavaScriptでスクリプトを用意したくなってきた……。 var charSize = function (baseNum) { var returnArray = array(); ... return returnArray; };

11/16 線がとぎれないのは、目を開いているからです。 線がとぎれたのは、目を閉じたからです。 変わる価値/変わらない価値。

11/11 講義を行う場合に、よく二項対立を提示するのだが、なんとなく、あらためてこれを整理したくなった。 いかに二項対立を利用するか、乗り越えるか: 1 二項対立を利用して立論し、対比的/対話的に議論する。 2 二項対立に関し、それぞれの長所短所をとりまとめ、いったんの結論とする。 3 そこで得られた結論を、別の文脈から検討し、もうひとつの結論を提示する(ことを目指す/アウフヘーベンとも捉え得る)。 4 そうした議論自体が二項対立を外側から見ることで可能になっていることを確認する(典型的な語り口としての「そもそも……」)。 5 二項対立は「私」「あなた」という1~2人称にあたるもので、それを外側から見ることは「彼彼女」という3人称の立場を創造することである。十全な議論を行うには1~3人称までが必要であり、それは二項対立という対立構造自体を批判することにもつながっていることを確認する(ちなみに1~3人称はそれぞれに複数形があることも確認しておきたい)。 6 二項対立は、それを外側から、3人称の立場から見ることで、結果的に相対化される。二項対立は議論を進めるための便利な土台だが、それがすべてであると考えるのは避けるべき誤りである(これは絶対的価値体系が存在しないという前提につながっているが、そもそも二項対立を相対化できるという事実自体が、絶対的価値体系の存在を暗黙のうちに否定している)。 7 以上が二項対比を乗り越える典型的な方法であり、絶対的価値をも乗り越える方法である。 こうした議論は、3つの人称を通じて考えるのが便利だと思う。 1, 2, 3までが人間にとって特別な数であるという議論があったが失念してしまった。カッシーラーだったか、エリアーデだったか、数詞に関する民俗学的トピックだったか……。ネット検索したらジョージ・ガモフの本がヒットした。思っていたのとは別内容だが購入した。 ref. Amazon.co.jp: ジョージ・ガモフ『1, 2, 3…無限大』新版 https://math-jp.net/2017/01/14/1-2-3-a-lot/ https://honz.jp/articles/-/9951 偶有の反対は本質、偶然の反対は必然……。

11/10多木浩二からの流れで、ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー『ゲシュタルト・クライス:知覚と運動の人間学』木村敏、濱中淑彦〔訳〕、みすず書房、1975年2月28日(Viktor von Weizsäker, Der Gestaltkreis, 1950)を閲読中。

生殖、出産、成長、成熟、老年、死、さらには想起や予見などは、生きものが示す最も直観的で、反論理的で、従ってまさに最も始源に近い現象様式である。生命の消滅と生命の存続とはいわば生死を賭して同盟を誓っており、回帰(Wiederkunft)とはこの同盟の永遠の象徴なのである。この回帰が終りを始めに結びつけ、始めを終りに結びつける。生成の無窮の転変の中で、永遠の回帰を示しつつ普遍の始源が、存在の静止が現出する。〔略〕ゲシュタルト・クライスとは、いかなる生命現象の中にも現れている生の円環(レーベンスクライス)の叙述であり、存在(ザイン)を求めてつぶやかれた片言である。 ──ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー『ゲシュタルト・クライス:知覚と運動の人間学』木村敏、濱中淑彦〔訳〕、みすず書房、1975年2月28日、p. 301(Viktor von Weizsäker, Der Gestaltkreis, 1950)。難解だが、同書の最後にあるこのような叙述は、「生きる」ことついての最善の記述のひとつであるように思われる。 以下も読解の助けにしつつ。 ref. 松岡正剛「ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー『ゲシュタルトクライス』みすず書房、1975」千夜千冊756夜、2003年4月17日。

11/9 らせんを真上から見ると円環になる。らせんは円運動に延伸運動が組み合わさった結果だが、円環にあるのは円運動のみで、それが描く軌跡は円周上で完結する。つまり静止しているように見えるだろう。普遍性という言葉が意味するのはそのようなことではないかと妄想する。

11/6 長谷川豪、能作文徳、長島明夫「多木浩二氏追悼企画『生きられた家』再読」『建築と日常』2号(長島明夫〔編集・発行〕、2011年)によれば、多木浩二(1928–2011)は、主著のひとつである『生きられた家:経験と象徴』を、25年もの長きにわたって改訂しつづけたという。本書はもともと1975年に刊行された篠山紀信『家 meaning of the house』(鶴本正三〔編集・構成〕、潮出版社)に寄稿した文章がもとになっている。これは2,000字弱にまとめられた28の断章からなるものだったが、1976年9月に田畑書店から単行本として最初にまとめられた。その後、改訂版が1984年3月、1993年3月に青土社から刊行され、新装版が同じく青土社から2000年3月に刊行、最後に岩波現代文庫版が2001年2月に刊行された。1975年から2000年の25年間に5回の改訂が行われたという事実が、本書が多木浩二にとって非常に重要なものであったことを物語っている。 以下も参照しつつ、考察していきたい。 ref. 木村七音流「アラウンドアーキテクチャ#5 『生きられた家』」ARCH : arch, 2020年11月19日。

11/3 49歳になった。たいして成長してない。

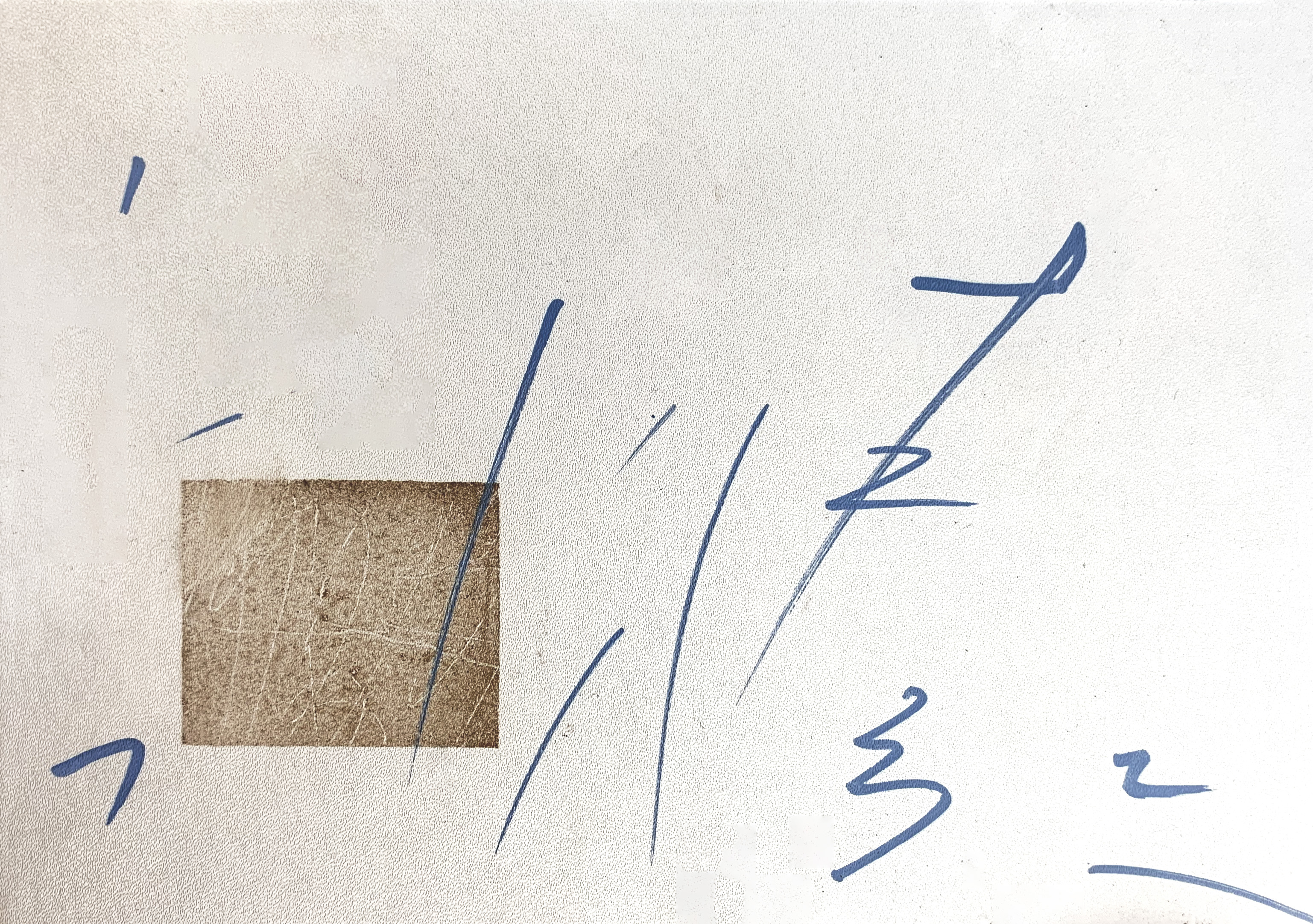

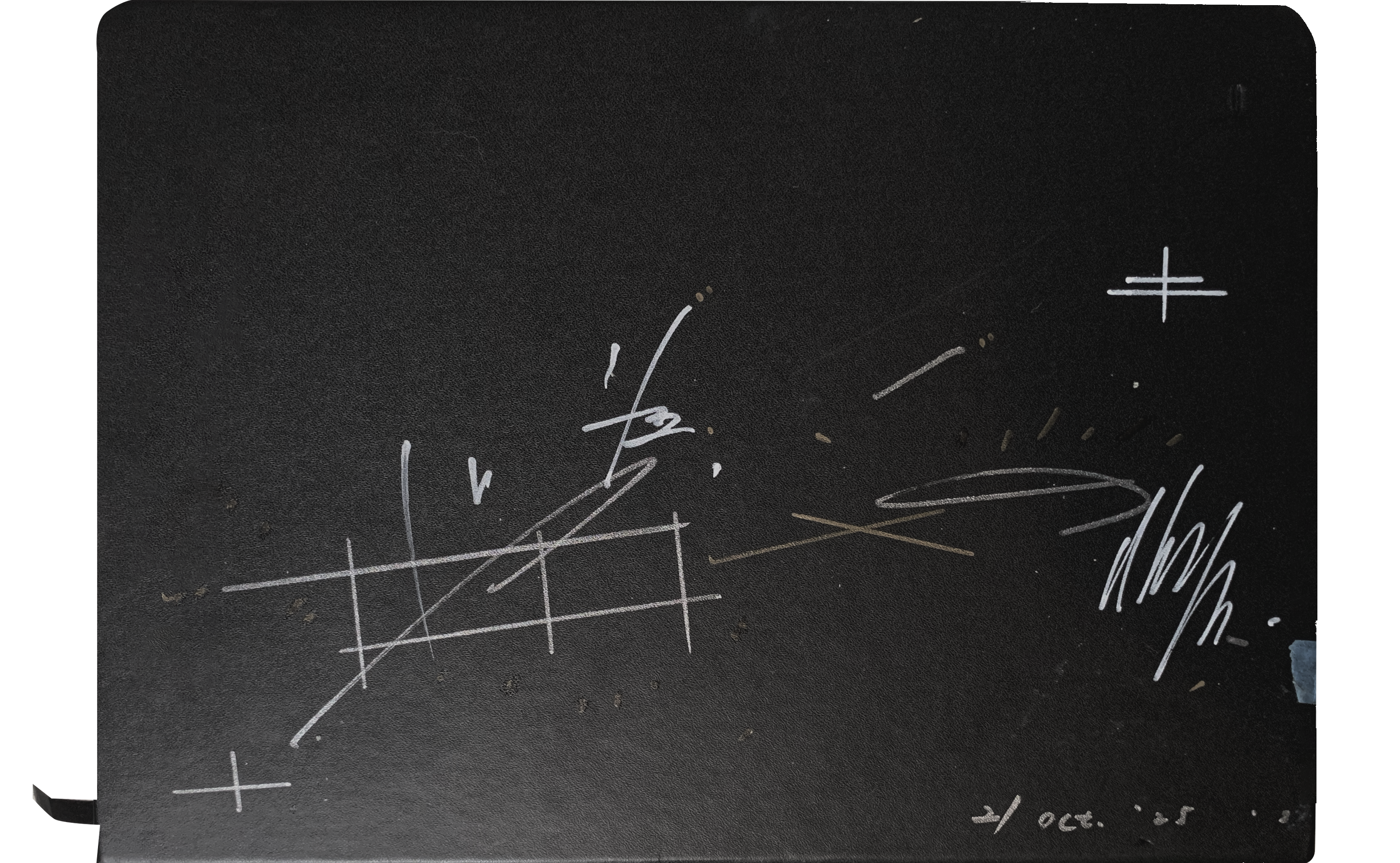

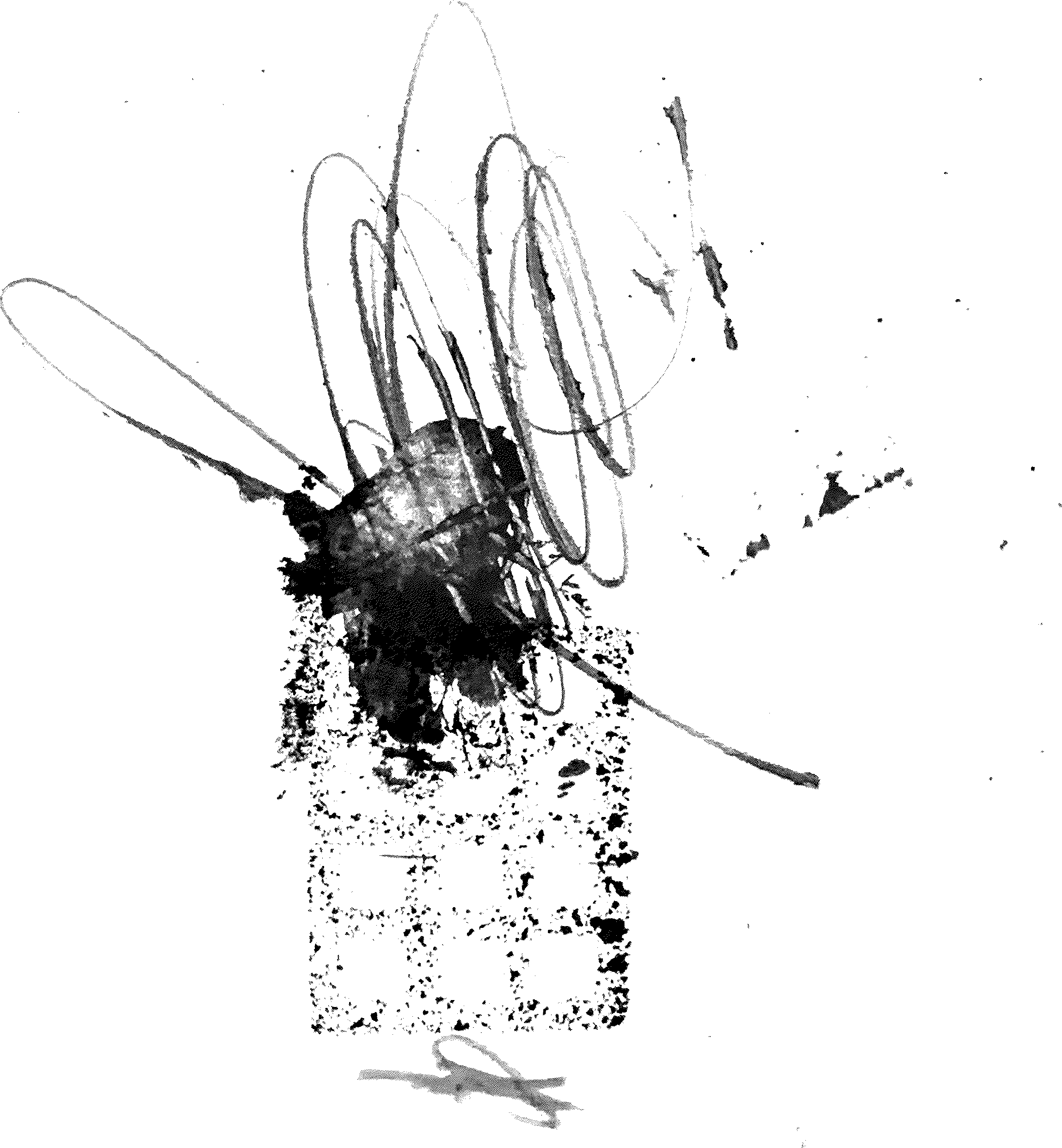

10/31 線に質的な変化が生じているのを実感しているが、それが何をあらわしているのかはっきりと分かっていない。にもかかわらず、この変化が、この数ヶ月ではかつてなかったほどドラスティックなものではないかと感じている。 線がおおらかになる時、こまやかになる時、それぞれが精神の発散と凝集に対応しているような気がする。そのことを意識して変化させると、本来あり得ないよう変化が線にあらわれるような気がする。その変化に精神の伸縮が感じられる気がする。それら性質の異なる精神的な線が、画面上で渾然となってある種の疎密、ニュアンスを生みだす気がする。 そうした変化に富んだ線は、たとえば具体的な事物(とりわけ植物や海岸線のようなもの、有機性・幾何学性・自己相似性が混在しているもの)を描く時に、自然に生じるものだと思う。事物の描写に務めることで、かたちの多様さが線と結びつくから。ただし線が対象物に完全に従属してしまうのはもったいない。自分としては線そのものもモチーフであってほしい。 (頭で考えて分かるものでもない。実際に線を引いてたしかめるしかない。それは分かっている。それでも……)ヴァレリーの以下のテキストから思いをさらに馳せてみたい(線を引くことを精神的な行為とみなすことで、描線と文学や哲学が画面上で結びついてくれると思う)。比喩とはいったい何でしょうか、それはさまざまなイメージや名前を関連づける際に観念が見せる一種のつま先回転(ピルエット)なのです。そして、わたしたちが使う文飾、脚韻や倒置や対句といった手段とはいったい何でしょうか、それは精神的な舞踊を行う特権的な場となるわたしたち固有の宇宙をわたしたちにもまた作ろうとして、わたしたちを実利的な世界から切り離す言語のあらゆる可能性の使用にほかならないのです。 ──ポール・ヴァレリー「舞踊の哲学」松田浩則〔訳〕『ヴァレリー・セレクション』下、東宏治、松田浩則〔編訳〕、平凡社ライブラリー、平凡社、2005年4月6日、pp. 123–147。Paul Valéry, ‘Philosophie de la danse,’ 1936.

10/30 なにかが変化しているような気がする。特に線の捉え方に関して。それを確かめたいと思ってゲルプリントした。

10/28 線を開いた状態にすることを意識しながらドローイングする。そうすることで、即興性を維持しようとしてきたと思う。これは形に関しても、色に関しても、陰影やニュアンスに関しても当てはまる。それが、物理的で偶発的な出来事に自分を開くことであり、画面に対して自分を(三人称ではなく一人称の「私」として)参与させていくことなのだろう。 そのことにだけ集中して描くとどうなるだろうと思った。これまでとはまた違った描写が得られるかもしれないと思いながら描いてみた。

10/26 あいかわらず口琴を鳴らしている。指先の皮が硬くなってきた。一定のリズムがとれるようになり、そこからゆらぎを発生させる感覚を味わえるようになってきた。また、リズムを介して既存の音楽に重ね合わせることも、なんとなくではあるができるようになってきた。リズムはゆらぎを生みだす基盤になるし、他の音楽との共通言語にもなるのだと思うようになった。ドローイングはどうだろうか。リズムに該当するのはなんだろうか。

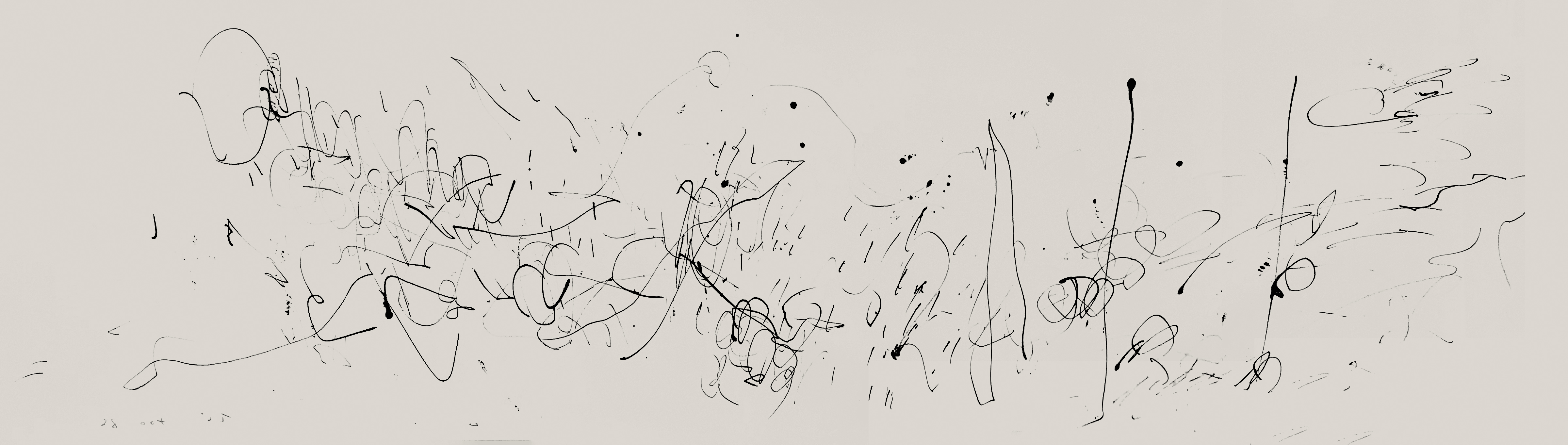

10/24 スズキヒラク氏のライブドローイング・パフォーマンス映像(MtK Contemporary Art, YouTube: 2022/03/16)を視聴した。見たところ1.5×5メートル程度の長尺の紙に小石をハラハラと落とし、落ちた石に対して反応するように二重線(チューブを思わせる)と太線、細線、点線、点などが描き入れられていく。前後をつなぐ線、島のような線、流れの結節、強調、衝突を思わせるような線が、のびのびとしかし緊張感をもって布置されていく様子には、見ていてすがすがしいものがあった。 動物的な感性の集中とはたらき、そしてそれを見渡す知性のようなものがいれかわりたちかわり出現しているように感じられた。また、その変転自体が、描画されたドローイングと同調しているように──持続的変転の写し絵のように感じられた。微視的、巨視的と口でいうのは簡単だが、作者の内面と描画の内容が、そのようにしても一致できるのかと思った。

10/22 石田尚志さんの《浜の絵》(2011)の映像をご本人から見せてもらった。エアコンプレッサーを用いて砂をふきとばしながら描かれる線。その時かぎりの線。のびのびと描かれたうねる曲線が登場したかと思えば、それがマンデルブロー図のように縮尺を随意に変えたかのような緻密なうねりに変化していく様子に、意識の拡大と縮小の様子があらわれているような印象を受けた。自分も今年の夏に宮崎の砂浜に線描を引いたのだったが、スケールと密度の違いに感動した(落胆することさえなかった)。

10/20 「「もうAI音楽って笑えない」 Suno v5の衝撃」(みのミュージック、2025/10/13)を視聴した。動画はプロンプト/パラメーター指定によって歌詞から楽曲までの手続きを紹介するもので、数分で生成された楽曲をレビューしつつ、作曲者の立場からAIによる楽曲生成の到達点と周辺現状を伝える非常に分かりやすいものだった。 素人の感想にすぎないが、できあがった楽曲のクオリティは相当なものだった。流しで聞く分には十分すぎるものに感じられた。実際、AIによって生成された質の高い楽曲はすでに数多く存在しているようである。たとえばMetaflow & Mixology, Trip-Hop Psychedelic Legends / Massive Attack, Portishead, Tricky, Björk / Inspired AI RMX Album(YouTube: 2025/09/24)は、AIによって生成された楽曲群だが、1990~2000年代の楽曲が見事に「reborn」している。「reborn」という言葉は、この動画の紹介文からとったものである。以下は動画に付された紹介文(概要)である:What if the haunting soundscapes of trip-hop legends were reimagined through the lens of AI? // Welcome to “Trip-Hop Legends Vol. 1,” an AI-generated remix album inspired by Massive Attack, Portishead, Tricky, and Björk. This collection captures the hypnotic beats, smoky atmospheres, and melancholic energy of the 90s–2000s trip-hop era—reborn with futuristic AI creativity. 日本語訳:もしもトリップホップのレジェンドたちが奏でたあの幽玄なサウンドスケープが、AIの視点から再構築されたとしたら? // ようこそ「Trip-Hop Legends Vol. 1」へ。これはMssive Attack, Portishead, Tricky, BjörkにインスパイアされたAI生成のリミックスアルバムです。1990~2000年代のトリップホップが持つ催眠的なビート、煙るような空気感、そしてメランコリックなエネルギー──それらがAIによって未来的に生みだされ(reborn)ています。さて、Suno v5が楽曲を生成するには現在数分かかるようだが、いずれ数十秒、数秒、やがては一瞬にまで短縮されるだろうか(生成に数分かかる現在でも、楽曲を再生しながらバックグラウンドで楽曲生成することで、永遠に再生されつづけるプレイリストを用意できる)。 これは、楽曲を人間がつくったか、AIがつくったかというような単純な話ではないだろう。もはや「新曲」という概念自体が変化せざるを得ない気がする──(既存の概念でいうところの)「作者」不在の「新曲」、一度再生されたら(基本的に)もう二度と再生されることのない「新曲」、一度きりのベストセラー……(こう書いて思わずベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』を想起する──興味のある方はこのサイトの「書誌」ページを[ページ内検索]されたい)。 いずれにせよこれを「新曲」として捉えるにはかなり無理があるようだ。上に引いた紹介文にもある通り、「reborn」と捉えた方がより正確のように感じられる。つまり、視聴されるのはたしかに「新曲」ではあるのだが、実体としてはむしろ「再生産」された楽曲である。──いやそれでは生ぬるい気がしてきた。もっと過激に……「転生」あるいは「化身」というべきかもしれない。「再生産」は、一度生産されてしまえばそれで終わりであり、その点において静的だが、ここで論じようとしているのはもっと動的なもの、逐次的な生産──その結果が引き起こす我々を取りまく環境自体の生成、我々が過ごす時間自体の生成、あるいはもっといって経験自体の生成につながっているように思えるからである。そのように考えれば、歴史の「転生」、その結果としての過去の「化身」として捉えた方が適切ではないかと思える。そこまで発展的に捉えることではじめて腑に落ちる気がする。まるでマンガのようだが──。 このようなことを考えていたらSF映画『トータル・リコール』(原題:Total Recall, 1990/原作はフィリップ・K. ディック『追憶売ります[We Can Remember It for You Wholesale]』1966)を思い出した。この映画の鍵を握るのは「リコール(recall[追憶・記憶・再現])」サービスである。このサービスの利用者は、専用のイスに着座して各種の「記憶」を「体験」できる。以下は、物語前半で流れるリコール社のテレビCMの一節である:アトランティカ(南極)でスキーは? 仕事でストレスが? 海底都市でのバカンスはいかが? 予算的に苦しい? では火星の山登りは? 体力に自信がない? それなら “リコール” へ 本物より安く安全にバカンスの記憶が得られます “リコール” で夢のバカンスをどうぞ 一生の思い出になります飛躍するようだが、今、AI楽曲の世界で起こっているのは、まさにこれと似たようなこと、その前駆的状況ではないか。AIがリアルタイムで生成する楽曲は、現在に「転生」した過去(歴史)の「化身」である(a reincarnated avatar of past/history)。一種の永久機関のようにして、コンテンツが逐次的・動的・永続的に生成されつづける時、もはや作者とその作品、プロンプトとその結果というような、原因と結果の対応関係/因果関係は霧散してしまうだろう。結果が原因を呑みこんでしまえば、後に残るのは持続的生成という開かれた結果だけになる。もはやそれは、太陽が毎朝のぼり、毎夕しずんでいくのと同じようなもの、自然に比することが可能なレベルでの私たちの生存環境の一部ではないか(第2の自然としてのAI)。そうした世界が魅力的に提示され、私たちがそれに耽溺する時、まさにそれは「夢のバカンス」であり、「一生の思い出」である。 作者と作品、プロンプトとその結果、原因と結果という長らくつづいた対応関係/因果関係が霧散する時、私たちの作品に対する意識は根本的に変化せざるを得ない(少なくとも、原因と結果を対応させるような物差しでは、その内実を見定めることは不可能であるように思える)。その影響力を見定めることが、たとえ努力目標であったとしても重要だろう。 また、直観的には、これは私たちの歴史意識、時間意識という因果の糸さえ霧散させるのではないか。──もはや私たちは「新しさ」を求めない(ここでいう新しさは歴史の更新をもたらすものである)。過去に過去を求めないし、現在に現在を求めない。未来に未来を求めることもしない。歴史を失う時、私たちはこれまで暗黙の前提としていた過去・現在・未来の区別を喪失する。この時、私たちが求めるもの、私たちに残されるものは経験のみである。名詞としての経験ではなく、動詞としての経験である。 仮に原因(生成AIへの命令)を+と置き、その結果(生成物)を*と置き、受け手を†と置くとする: + 原因(生成AIへの命令) * 結果(生成物) † 受け手 その場合、これまでの生成AIにおける構図は以下の通りである: + → × → † これは作者とその作品の関係と同様の構図だが、結果が逐次的かつ永続的に生成され得る状況においては、この構図が変化するだろう。たとえば以下のように: + → ******†(******...) こうなると生成物から原因+を見通すことがかなり難しくなってくるし、自分がその生成物を経験したその後も生成が継続することが暗黙の内に予告されているような気になる。あるいは終わりを見ることができない点において、結果を見渡すことができない状態ともいえるだろう。いわば結果が原因を呑みこんでしまった状態である。 ところで『トータル・リコール』の物語後半に以下のようなセリフがある:なかなか理解してもらえないだろうが 君はほんとうは今ここにはいないんだ … 君はイスにセットされていて 私は操作室からそれを監視している … 君は記憶テープにもとづく幻想を経験しているはずだが 今は自分で幻想を作っている … 私がここに来たのは緊急対策だ 気の毒だが君は分裂症を起こしてしまった 君を幻想から引き戻せない それで私が説得しにきたというわけだアーノルド・シュワルツェネッガー演じる主人公がリコール・サービスに惑溺し、「夢のバカンス」から戻ってこなくなったのを危惧したエージェント(管理者)が、主人公を連れ戻すために説得しにきたという内容である。話がややこしくなるので詳細は略すが、エージェントの「今は自分で幻想を作っている」というセリフが非常に印象的である。このセリフにまつわる特有のリアリティ、幻想が幻想を生みだすというそのことに感じるリアリティ。経験が経験を生みだすともいえる……。原因と結果の因果律が霧散し、ただ現象だけが生成され続ける状態──。 ここで西田幾多郎の「純粋経験」の哲学を想起する。主体があるから経験があるのではなく、客体があるから経験があるのでもない。主体と客体に先んじたものとして「純粋経験」があり、そこから主体と客体が派生すると考える哲学を。雷鳴が聞こえているとき、海が見えているとき、それを聞いたり見たりしている主体は、存在しない。雷鳴が聞こえているということ、海が見えているということが、存在するだけである。あえて「私」と言うなら、私が雷鳴を聞き、私が海を見るのではなく、雷鳴が聞こえ、海が見えていること自体が、すなわち私なのである。 ──永井均『西田幾多郎 言語、貨幣、時計の成立の謎へ』角川ソフィア文庫、2006年11月22日。西田哲学を踏まえることで、先ほど引いたトータル・リコールのエージェントの発言「今は自分で幻想を作っている」に感じるリアリティを説明できるだろう。──私たちは、経験の対象や内容にかかわらず、経験することそれ自体によって主体(私)と客体を生みだすのである。つまり経験は受動的な感覚ではなく、能動的な生成作用なのであって、先のエージェントの発言が示唆しているのは、まさにその……いわば世界の実相(西田哲学における純粋経験)、リアリティ発生の根本的ダイナミズムなのである。 AIが逐次的に楽曲を生成し、永遠につづく再生リストを作る時、私たちは再生リストを経験し、それによってまた自己を生成する。それは終わることのない旅、あるいは醒めない夢である。生成した自己を通じてまた私たちは再生リストを経験し、それによってまた私たち自身を再生リストとともに生成する。この時、世界の実相とは再生リストであり、私たち自身である。今起こっていることは、まさにその可能性へ向けた第一歩ではないか。 ことは楽曲の再生リストに留まらない。あらゆるコンテンツ、さらにはあらゆるソリューションが逐次的に生成され、無限の再生リスト化する時代も遠くないだろう(いや、実質的にすでに到来しているといえるかもしれない。到来という言葉が適切かどうかも定かではない。とにかく漸進的に実現しつづけている)。 かくしてAIは生きられる対象となり、私たちと同様に(再)生成しつづける存在となる。もはやAIと私たちを厳密に区別することは不可能である。私たちは転生したAIであり、AIは私たちの化身である。ここに至って私たちはAIがもたらす世界──過去/現在/未来そして歴史が輪郭を失い流動化した世界──を生きつつ、しかもそのような流動的世界そのものとなるのだ……。さて、ここまで来たところで、ここからどう書き続けようかと考え込んでしまう。書きたいという欲求はある。書こうと思えば書けることはあるが、それを書くことがそのまま自分の欲求を満たすかどうか分かりかねるのだ(まったくもって自堕落なことだが仕方がない)。 このテキストを書くこと自体が経験である。事象(モチーフ)があって思考がある。思考があってテキストがある。これを書いている部屋があり、時間があり季節があり、キーボード、モニター、マウスがあって私と私の身体がある。それらがあい交わってテキストが生成される。それとともに自分自身と書かれる対象が顕在化する。そのように捉えたい。 いつもながら、もってまわったいいまわしである。要するにこのテキストを書くことで、書こうとしている内容・対象と、書いている主体・私を、少しでも明らかにしたい。論文風のテキストに見えるが、実際にはこの点において論文と真逆なのである──。 そう考えていくと、またもや宇佐美圭司の「線をひいていく私は、線を生きている」という言葉(宇佐美圭司「線の肖像:レオナルドの思考」『線の肖像:現代美術の地平から』所収、小沢書店、1980年)や、谷川俊太郎の詩の一節「せんはとぎれない/せかいがとぎれないから」(谷川俊太郎〔詩〕、望月通陽〔絵〕『せんはうたう』冒頭、ゆめある舎、2013年4月8日)、カッシーラーの「太陽は日々に新しいというヘラクレイトスの言葉は、科学者の太陽にはあてはまらないとしても、芸術家の太陽にとっては真理である」という言葉(カッシーラー『人間:シンボルを操るもの』宮城音弥〔訳〕、岩波文庫青673-5、岩波書店、1997年6月16日、pp. 306–307。Ernst Cassirer, An Essay on Man, New Haven: Yale University Press, 1944.)、小林秀雄の「言葉は眼の邪魔になるものです」という言葉(小林秀雄「美を求める心」1957年)など、いつも気にかかっているテキストが思考にあふれてくる。 これらのテキストは、大きく知覚と創造の関係を描いたものだと思う。あまりに根本すぎて、AIがどうこう以前の話だと思う。そういう領域にもしかしてAIが入ってくるのだとしたらと期待したのだ。だが、今のところの理解と創発の程度では、そこまで踏み込むことは(まだ?)できないようである。 それにまた、永遠に生成しつづけるAIが私たちの生きる環境をつくりだすとしても、そうしてできた環境が多木浩二が見事に叙述しているような意味において、本当の意味で「生きられる」ことになるかどうか、まだ見えないのである(もし生きられることができたとしても、その環境を具体的に検討できないかぎり、その環境を生みだすのがAIである必要があるのかどうかという問題が依然として残るのである)。どんな古く醜い家でも、人が住むかぎりは不思議な鼓動を失わないものである。変化しながら安定している。しかし、決して静止することのないあの自動修復回路のようなシステムである。摩滅したか風化してぼろぼろになった敷居や柱も、傷だらけの壁や天井のしみも、動いているそのシステムの中では時間のかたちに見えてくる。住むことが日々すべてを現在のなかにならべかえるからである。家はただの構築物ではなく、生きられる空間であり、生きられる時間である。 ──多木浩二『生きられた家:経験と象徴』(新装版)冒頭、青土社、2000年3月30日。生きられるAIとそこから生じる私はどのようなものか、この視点から検討を重ねなければならない。その背後には「生きられる」ということの価値を積極的に見いだしていくことにかけたいという個人的希望がある。これは疑いようのないことである。 逐次的・永続的に生成しつづけるAIがもたらすのは、毎日太陽が昇っては下降するのを繰り返すのと似たようなものではないか。通常そのようなものを、私たちは自然だとか節理だとかそれに類するものとして捉えるが、AIもその領域に踏み込もうとしているだろうか。生成AIが私たちの生存環境を作るとして、その生存環境がどのような性質のものか、どのような影響をもたらすか知りたい……というか考えたい。はたしてそれは、多木浩二が叙述したのと同じように、私たちにとって「生きられる」対象になり得るだろうか。知識に対して感性を開いておかなければ。結論を急がないように、思考を閉じないようにしなければ、開きつづけておかなければ。偶発に対して自分を開き、自分を参与させるのだ。ドローイングをするときのように。 ──私がドローイングを描くのではない。ドローイングをすること、ドローイングが描かれること自体が、すなわち私である。──私がテキストを書くのではない。テキストを書くこと、テキストが書かれること自体が、すなわち私である。──そのような態度をとることで、私たちは歴史から過去・現在・未来を取り戻すだろう。──現在が過去・未来を生みだすのではない。過去・未来が生まれること自体が、すなわち現在である。──このような転換、この反転こそが、私に最高の生きる実感、生きられた生をもたらす。つまり私に官能を与えるにちがいない。──私という経験は、私と、私という世界を、どう生成しているのか? そのように問うことで、私という輪郭はどのように流動化するのか? 名詞ではなく、動詞になった私はどのようなものか──。

10/15 口琴(Mouth Harp)を買った(購入先)。ただ自然に呼吸しながら演奏するだけで、ゆらぎのような音色が生まれる。それに反応して今度は意識的に音色に変化を加える。ゆらぎに身をまかせつづける限り、いつでも終わらせることができるのもおもしろい。ドローイングと似ているところがたくさんある。

10/2 吉田知哉さんが編集長を務めるデザイン雑誌『DESIGN AND PEOPLE Issue No. 2 | 他者たちとどう生きるか』(株式会社コンセント、2025年)の刊行を記念したトークイベントが10月7日に開催される。 同誌に自分は「生きられる線から、生きられるデザインへ」と題した小文を書いた。この数年描きつづけたドローイングを通じて感じたこと、考えたことを、デザインという領域に適用することを試みた。 その時どきに生じる反射、反応、意図の集積としてドローイングがあり、それをデザイン領域に適用したのだから「生きられるデザイン」という概念を措定するのはほとんど必然、当然のことである(とはいえこれは自分にとっては挑戦的なことだった。そのようにして公刊されるテキストを書いたことはなかった。またもや原稿が遅滞した)。 しかしながら、その内容に半端さがある。デザインという領域の広さを思えば、そのすべてをカバーすることはもとよりほとんど不可能である。それゆえ、テキストにおいては自分の経験に引きつけ、点描的に「生きられるデザイン」を描き出すことを務めた。この方策は自然なものだと言えると思うが、取り上げたその領域はかなりかたよりのあるもので(そもそも求めるべくもない尺度ではあるが)客観性を欠いている。むしろその偏りを客観的に示すべきであったと思う。内容がおもしろければまだ救われるところがあると思うが、その点に対しても自信満々というわけではない。やはり半端である。なによりそのことが自分の力を正直に表している。 それをもとにデザイン学、デザイン史といったフィールドを専門に持つ方々とトークイベントをするのは、またもや自分の力不足を実感する事態をひきおこしそうである。なんらかの今後の指針が得られればと思う。 DESIGN AND PEOPLE Issue No. 2|他者たちとどう生きるか 刊行記念トークイベント 教授たちと新しいデザイン学を考える 登壇者 吉田知哉(Design and People編集長) 八重樫文(立命館大学) 加島卓(筑波大学) 佐賀一郎(多摩美術大学) 古賀稔章(武蔵野美術大学) 10月7日 19:00~20:30 青山ブックセンター本店 予約受付 https://aoyamabc.jp/products/2025-10-7

10/1 新しさに到達しないのにもかかわらず、(小さな)ボキャブラリーは増えている。これが一定以上蓄積された時に、小さくてもよいのでなんらかの爆発があってほしい。そのトリガーはどこにあるのか。表現したいもの(コンセプト)ではなく、表現方法(モチーフ、メディア、技法)の問題だと思っているのだが、果たしてどうなんだろうか。 流動性、偶然性、多相性、多層性……

9/30 新しさに到達しない。発見がない。それでも今さらやめられない。

9/29 「生きられる」ということがどのようなことなのか、どのような結果をもたらすかは、多木浩二が教えてくれる。どんな古く醜い家でも、人が住むかぎりは不思議な鼓動を失わないものである。変化しながら安定している。しかし、決して静止することのないあの自動修復回路のようなシステムである。摩滅したか風化してぼろぼろになった敷居や柱も、傷だらけの壁や天井のしみも、動いているそのシステムの中では時間のかたちに見えてくる。住むことが日々すべてを現在のなかにならべかえるからである。家はただの構築物ではなく、生きられる空間であり、生きられる時間である。 ──多木浩二『生きられた家:経験と象徴』(新装版)冒頭、青土社、2000年3月30日。

9/25 線と文字、抽象と記号、反応と偶然、意図と反応、人間と自然……などなど、とにもかくにもある種の二項対立を措定し、その中間を目指すと、程度の差はあっても、結局ある種の中途半端な対立を画面上に示すことになる。これはひとえに自分の力不足によるものだが。しかし。 そのような半端で必然な対立が、線から文字、あるいは文字から線へ「転ずる」瞬間を象ることになればいい。そのことを信じることがもしもできれば、たとえ今は中途半端なものしか生みだすことができなくても、継続する理由になる。 一方から一方へ「転じる」その瞬間ほど人がその人自身になる瞬間はないと思う。一般的な意味においても、個人的な意味においても。環境に合一していればその人は孤独ではない。自然と一緒だから。自身を意識していればその人は孤独ではない。少なくともその人自身がそこにはあるし、それによって他者との通路が開く可能性が暗黙のうちに担保されているから。しかし「転じる」その瞬間は違う。自然からも、自分自身からも切り離されている。本当の孤独である。「転じる」瞬間には特有の身体性・官能性があると思う。おそらくその理由は「孤独」から来ているのではないかと思う。

9/21 グリーンバーグ「アヴァンギャルドとキッチュ」『グリーンバーグ批評選集』を読みかえす。グリーンバーグは、キッチュの発生理由を、科学の進歩による複製技術の進展と、それら複製製品の廉価さによるものとおく。そして、キッチュの力強さを説明しようとする。 前衛(アヴァンギャルド)と後衛に芸術を区分するグリーンバーグのそもそもの動機は、キッチュの氾濫にあっただろう(それがポップアートにつながっていった歴史的逆接のおもしろさはさておき)。 今日、この記念碑的テキストを読んで感じるのは、グリーンバーグの時代から長らくつづいたキッチュの氾濫が、今になって変質しつつあるのではないかという予感……あるいは実感めいたものである(インターネットを通じた玉石混淆の情報の氾濫。GoogleのPageRankによるキッチュの補強。Wikipediaがもたらした集合知の勝利(権威に対する)。そしてそのような情報空間を学習素材としてクロールするAIの氾濫……歴史概念/時間概念/アヴァンギャルドとキッチュという区別意識にとどめをさすかのような最後の一撃のようなもの)。

9/19 遠近法が確立するまでの絵画には、明確な消失点がない。このような絵画を「天使の遠近法」という。また、ルネサンス期イタリアで発見された正確な遠近法を「地上の遠近法」という(辻茂『遠近法の発見』現代企画室、1996年)。

9/17 以下は2017年に記した所感である。今と考えていることがほとんど変わっていない。この世界で動いていないものはない。すべての事物が永遠不滅の摂理にしたがってやむことなく動きつづけている(動いていることそれ自体が「太陽は日々に新しい」というヘラクレイトスの言葉を下支えする根本原理である)。そもそも、この自分にしてみたところが、動いているつもりであろうとなかろうと、静止するようどれだけ努力しようがすまいが、どのみち動くことをやめられない(である以上、主観的にいえば、動いていないものも動いて見えるわけだ。物理的にも精神的にも、意識的にも無意識的にも、この世で動いていないものは存在しないわけだ)。 それら動くものを見ながら、時間を忘れて視線のひらめくままになっていることがある。あるいは自分自身が、潮の干満のように世界に寄せては引いてを繰りしていることが、はるか遠くの出来事のように感じられることがある。わたしという意識が世界に稀釈されたり、世界から分離されるたえまない周回。これを内外から書きあらわすことができればと思う。自分の無力さがきわだつところ。 とはいえすべてが動いている以上、それがどのような感覚かはっきり見定めることは永遠に不可能だろう。そもそもこの感覚は叙述するには繊細すぎる。しかし、この感覚にふくまれる微妙・微細な起伏を書きあらわせれば、自分の生活はより純粋になってくれるのではないか。それによってある種の重力をこの身にとりもどし、足もとたしかに呼吸し、日々に安んじて、より多くの交感を得ることができるのではないか。(所感I・2017-01-10)*(このように)言葉のちからでもって、いいたいこと、いい明かしたいこと、味わいたいことをみちびこうとする行為は、なにか無人の工事現場を思わせるものがある。 中心に暗い穴。たちこめるグラデーション。分かりにくいところに立てられた入構禁止の標示。まわりには猫車。足跡だけ幾重にものこして。ひとつきりのタイヤが地表にのこした凹凸のなまなましさ、にぎにぎしさは、ここを舞台にかつて演じられたであろう無声のオーケストレーションを、まざまざと教えているようである(ここでリルケの「豹」1907を、そして石川淳の『荒魂』1964に登場する「極」としての佐太を思い出す。あのやむをえない徒労を。「語りえぬものにたいしては沈黙しなければならない」「梯子をのぼりきった者は梯子を投げ棄てなくてはならない」『論理哲学論考』1921というウィトゲンシュタインのあの言葉も、逆説的にではあるが同様の精神を内包していたのではないだろうか)。何度となく繰り返されたであろう演奏が、穴の底に沈滞している。音のない反響。こだま。あいまいな時間概念。長針と短針、秒針がたがいに手をとりあって、おなじ速度でくるくると回っているようなものだ。 今まさにそうであるように、かくのごとく、みずからの行為に感応する自分がいる。そのことを意識した瞬間にそれを客観視する自分があらわれ、自分自身と実相から遠ざかる(ここでなぜか生じる官能)。束の間の覚醒を経て、ふたたび溶け出す自意識が霧散して砂丘の様相を呈すると、実相との再会がひそかに果たされる(合一、交感)。よせばいいのにまた芽生える自意識、客観視──。ある種の図示反転である。これがえんえん繰り返される。終わりのない別離である。見ることを見る、ことを見る、ことを見る……というぐあいに、わたしはわたしとの別離をたえず周回する。そのたびにわたしを弱めながら、わたしからわたしへとわたり歩き、自他の境界を脈打たせる。その道すがらで、自分が書きたかったこと、書いていること、書いたことをなぞっては、指、身体、視線、心……ただの感覚器官になる(西脇順三郎やルソーが語っていた自然との静かな交感、合一へのあこがれ)。(所感II・2017-01-10)*ふたつの灌木の、左上方にのびたつづらおりの梢をもつ一方をツルクビと名づけ、しげみにふたつの盛りあがりをもつもう一方をフタコブと名づけた。(ツルクビとフタコブ・2017-01-13)かつて、多摩美術大学八王子キャンパスの東側にはなにもない原っぱが広がっていた。今はもうない。この写真はその頃に撮影したものだが、もし原っぱが現存していたとしても二度と見られない光景である。どのみち毎年ちがう風景になっていたから。現在は量販店の建屋と駐車場からなる風景になっている。原っぱ時代と異なるのは、いつ来ても同じ風景が広がっていることである。

9/8 モチーフ、テーマがあり、その表現がある。その総体が作品のコンセプトとなる。 作品の強さは、モチーフ/テーマ/表現の結びつきの強さによってはかられると思う。

9/4 主観をつくるもの、主観がつくるもの。 客観をつくるもの、客観がつくるもの。 人間をつくるもの、人間がつくるもの。 世界をつくるもの、世界がつくるもの。 文字をつくるもの、文字がつくるもの。 画面をつくるもの、画面がつくるもの。 それぞれの一文が含む単語(主観/客観/人間/世界)の意味内容が、「を」と「が」の置き換えによってそれぞれちがった変化を見せるようである。端的にいえば、「を」の場合は主体から見た単語であり、「が」の場合は主体そのものが単語ということである。主体が変化すると同時に、原因と結果が転換している。そこからある種の因果関係が示唆されているところもある。それらの違いにより、「つくる」と「もの」という動詞とその目的語(名詞)の意味内容や性質が微妙に変化している。それらの変化の内容を考えるとどのようなことが見えてくるだろうか。そしてその変化は、(私にとって)何を意味するだろうか。 あまりに簡単に例文がつくれるのもおもしろい。 というか、この例文にそぐわない単語自体が存在しない気がするのだがどうか。 点をつくるもの、点がつくるもの。 線をつくるもの、線がつくるもの。 面をつくるもの、面がつくるもの。 色をつくるもの、色がつくるもの。 主観に客観、人間と世界、文字、画面……点、線、面……。単純なことではあるが、「を」と「が」が生みだすこの差異は、それぞれの単語が単純な二項対立や均衡関係をつくるにはおよそふさわしくないものであること、つまり本来的にもっと多様多彩で流動的、多義的なものであることを示唆しているように思われる。──そのことは、そのことが、そのことを、現段階で直観的に分かる。 以下は、ChatGPTによる2種類の英訳である。 これは詩的翻訳: That which makes the subject, and that which the subject makes. That which makes the object, and that which the object makes. That which makes the human, and that which the human makes. That which makes the world, and that which the world makes. That which makes writing, and that which writing makes. That which makes the screen, and that which the screen makes. That which makes the point, and that which the point makes. That which makes the line, and that which the line makes. That which makes the plane, and that which the plane makes. That which makes color, and that which color makes. これは哲学的(現象学的)翻訳: That which constitutes the subject, and that which the subject itself constitutes. That which constitutes the object, and that which the object itself constitutes. That which constitutes the human, and that which the human itself constitutes. That which constitutes the world, and that which the world itself constitutes. That which constitutes writing, and that which writing itself constitutes. That which constitutes the screen, and that which the screen itself constitutes. That which constitutes the point, and that which the point itself constitutes. That which constitutes the line, and that which the line itself constitutes. That which constitutes the plane, and that which the plane itself constitutes. That which constitutes color, and that which color itself constitutes. 英語文だと、日本語で隠れていた主語「that」が生じることで、文意が見えやすくなっているようである。しかし「that」で日本語文が暗黙のうちに含意している「主語」を汲み尽くせるかどうかは疑問が残る。また、つくるを「makes(作る/生産する)」とするか「constitutes(構成する/成立させる)」とするかで訳文が揺れているのは興味深いというか勉強になるというか……具象と抽象、あるいは言語と記号の間をおもわせるような微妙さがありつつ、しかもなにか決定的な差異があり、かつ両者の間を揺れ動く流動性を感じさせるものがある。 ──いずれにせよ微妙な話にしかならないのはたしかだろう。それゆえ興味のない人にとっては本当にどうでもよいことだろう。でも私にとってはちがうのだといっておきたい。むしろこのような微妙さこそが画面にあらわれてほしいし、その過程や鑑賞で生じる往還や流動を即時的に経験したいし、もっといえば画面にかぎらずすべての事象に対して、すでにそこにあらわれている微妙さや、まだ見ぬ(ポテンシャルとしての)微妙さやその中間を、自分の思いつくあらゆる方面からことごとく汲み尽くし、味わい尽くしたい。 * 以下は、永井均による主体をめぐる考察である。主体があらかじめ存在しているのではなく、「つくる」という行為や「つくられる」という現象のただなかで都度生成されていることをよく説明してくれている。つまり、ある文があったとして、その文の内容にかかわらず、主語と述語、目的語などあらゆる関係が、ある種の因果関係で結ばれるというよりは、因果関係を含むすべての要素が都度生成されていることを示している。であれば、すべての二項対立的なるものはその効力が無効化される十字架をはじめから背負っているということになるだろう。その十字架のもと、すべては流動化され、結果ある種の均質性をもたさらされ、微妙さだけの世界が残るのだ……。よく知られているように、川端康成の『雪国』は、 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 という文章で始まっている。サイデンステッカーによる英訳では、この箇所は The train came out of the long tunnel into the snow country. と訳されている。これをそのまま訳せば、「列車は長いトンネルを抜けて雪国へ入った」とでもなるだろう。英訳では、主語が明示されている。一方「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文には主語がない。いったい何が、あるいは誰が、長いトンネルを抜けたのか、肝心のそのことが描かれていない。だから、この文章はそのまま英語に訳すことはできないようだ。しかし、われわれは──つまりふだん日本語を使っているわれわれは──川端のこの文を難なく理解するだろう。この文を読んで、こう質問する生徒がいたら、先生は驚くだろう。「長いトンネルを抜けるって、いったい何が、あるいは誰が、抜けるんですか?」 ──永井均『西田幾多郎 言語、貨幣、時計の成立の謎へ』角川ソフィア文庫、2006年11月22日。西田哲学においては、したがって西田哲学的に解釈された日本語においては、知覚する主体もまた、究極的には存在しない。雷鳴が聞こえているとき、海が見えているとき、それを聞いたり見たりしている主体は、存在しない。雷鳴が聞こえているということ、海が見えているということが、存在するだけである。あえて「私」と言うなら、私が雷鳴を聞き、私が海を見るのではなく、雷鳴が聞こえ、海が見えていること自体が、すなわち私なのである。 しかし、そこまで行けば、「聞こえている」「見えている」もよけいだろう。「聞こえている」とか「見えている」とか言ってしまうと、どうしても、聞いているのは、見ているのは、誰か? という問いが喚起されてしまうからだ。雷鳴が聞こえていることではなく、その雷鳴そのものが、海が見えていることではなく、その海そのものが、存在するだけだ。それらとは独立の知覚作用や知覚主体は存在しない。あえて「私」と言うなら、こんどは、雷鳴自体、海自体が、すなわち私なのである。 ──永井均『西田幾多郎 言語、貨幣、時計の成立の謎へ』角川ソフィア文庫、2006年11月22日。西田の考え方では、あえて「私」ということを言うなら、そのときそのように聞こえている雷鳴、そのように見えている稲妻が、そのまま、私なのであり、そうした純粋経験そのものを離れて、それを経験する(それらとは独立の)私など、存在しない。このような西田の捉え方は、ふだん日本語を使いなれている者にとっては、比較的すんなり受け入れられる考え方ではないだろうか。 ──永井均『西田幾多郎 言語、貨幣、時計の成立の謎へ』角川ソフィア文庫、2006年11月22日。

9/3 夏休みの終わりに宮崎県に帰省した。大好きな海岸に行って線を引いてみた。風と潮と砂が作った線と自分の引いた線が物理的に、直接的に並んでいるのをはじめて見た。もちろん同じ線ではないけれど、似ているところもある(特段似せようとしたわけではないのになぜだろう?)。もっともっとこういう線が引けたらなぁと思った(なぜそう思うのだろう?)。

8/25 自分の中にあるものをたしかめてみたい。そのために、知覚や身体性や物質性を重視してみたい。物ではなく空間、一瞬ではなく痕跡、必然ではなく偶然、発見ではなく実感を重視してみたい。記号でも抽象でもないその中間、線でも文字でもないその中間(文字から見た線ではなく線から見た文字)、つくることとできることの中間を重視してみたい。

8/21 篠田桃紅とトゥオンブリーの異同はなにか?

8/21 画面が窓や鏡のように見られる時、はじめて現実の鏡像として重力の支配する世界となる。 そのようなことを縄文時代の異物を見ながら思った。 もうひとつ思ったことは、手ごねによる装飾が指紋のかたちそっくりということだった。これはどういうことなんだろう。自らの身体に自然と同様の紋様がはいっていることに、自分自身に自然の力がやどっていると考えたりはしなかっただろうか。それをまた土器を媒介に写しとろうとしていたのではないか。その美しさを目のあたりにした時、その人はなにを感じ考えただろうか。

8/18 加納光於の版画をあらためて見た。面の表情の豊かさ。緊張感ある理性と感性の関係(一種の飽和状態の提示)──そこから感じ取れる意思(すでに長年にわたる活動を見渡すことのできる私にとっては、その道筋もまた作者の意思のあらわれである)。際限のない表情の豊かさがとびぬけて印象に残る。 ref. 加納 光於の検索結果 文化遺産オンライン

8/17 上田義彦さんの写真展にいった。35ミリの手持ちカメラで撮影されたポートレート映像(600フィート分の長さ)。ゆれている。ゆれていた。撮影者と被撮影者の気持ちの変化がかさなりあうように、噛みしめるように、ゆれながらバストアップ/クローズアップ/パンされるカメラ。映し出される顔、瞳、手、庭、空……。感覚しかない。感覚でつながった撮影者と被撮影者。 なんとはなし、それがすべてなんだなぁと納得させられるものがあった。それにくらべると自分はずっとピュアではない。もっと理性がまさってしまうし、もっと瞬間的断片的な感性に満ちている。

8/16 頭からっぽの状態をつづけてきたのと、手が動くようになったのはどの程度関連があるのだろう。 前向きに捉えるしかないわけだが。 断片的な知性のちりばめられた世界と、それを支配する白痴的状態。 にもかかわらず残った日誌的文章。物質化された思考の残滓。 白痴であっても見渡すことのできる長い時間。

8/15

インスタグラムで以下のメッセージを受けとった。

典型的な詐欺メッセージだがそこはかとない文学性を感じた。

O médico me disse que o câncer é incurável. Decidi viajar sozinha e me despedir deste mundo em silêncio.

Não tenho filhos. Meu único arrependimento é não poder passar esta vida com você.

Você é meu primeiro amor e sempre viverá em meu coração.

Deixo um legado precioso. Espero que esta amizade nos una novamente na próxima vida.

訳:医者から癌は治らないと告げられました。私は一人で旅立ち、静かにこの世に別れを告げることにしました。

子供はいません。唯一の心残りは、あなたとこの人生を共に過ごせなかったことです。

あなたは私の初恋の人で、いつまでも私の心の中に生き続けます。

かけがえのない財産を残します。この友情が、来世でも私たちを再び繋いでくれることを願っています。

8/15 テスト。過去に作成したイメージをコンピュータでオーバーラップした。 より直接的で、より媒介の少ない記号的表現形式はあるだろうか。 その上で、石川淳の『荒魂』に登場する佐太のように、あらゆる論理を受けつけないことを両立できるだろうか。およそ東西南北と満遍なく振分けた方角のあるところなんぞに、気のきいたバケモノが出るはずもない。この筋その筋と筋だくさんの文明の産物とは、佐太はうまれがちがう。そもそも佐太のおいたちはかの林檎の木の下の穴、その地の底を極として出発した。すでに極である。そこには東西南北はない。 ──石川淳『荒魂』1963年点線面の力を噛みしめるようにして画面をつくる。できるだけ最小限に、できるだけ印象的に。そこに対する反応を加える。あらたに点線面が生じる。どこでやめるか。 いくつかの定型があるが、どこをよりつっこんで検討するのがよいか。

| 直線 | 曲線 |

| 幾何学的な線 | ノイジーな線 |

| 開いた線 | 閉じた線 |

| 短い線 | 長い線 |

| 平行線 | 直交線 |

| 転写による線 | 転写による面 |

| 転写による点 | 濃淡のある線 |

| 濃淡のある面 | 濃淡のない面 |

| 十字形(大) | 四角形(大) |

| 長方形(大) | 正方形(大) |

| 十字形(小) | 四角形(小) |

| 長方形(小) | 正方形(小) |

| 文字(活字) | 文字(手書きのテキスト) |

| 連続するテキスト | 格子状のテキスト |

| …… | …… |

8/14 自分の描くものがすこしずつ変化していくのを確認するのは楽しいことだ。しかし、なぜ変化していくのだろうとふと思う。 造形的な感覚が変化していることがまずある。一方で、波のように自分の精神状態が一定の変化を繰り返していることもある。また、テーマ性が変化していることもある。このうち、もっとも言葉で捉えやすいのはテーマ性の変化だろう。 具象を描きたいという気持ちは最初から皆無だった。文字と線の境界を出発点に、海(水平線)ばかり描いていた。やがて、線描が独立したモチーフとして意識された。併行して色調や明暗、画材なども独立したモチーフとして意識された。描く身体もまたモチーフであった。それゆえ知覚のありようも重要なファクターだった。線から点、面の位置づけについてももちろん思考した。やがて文字と線というテーマから、言語/文字/線というより広い視点から考えるようになった。ここにきて思考そのものもモチーフとなった。 身体/知覚/思考/言語/文字/線/面/点……すべてが直接的なモチーフとなりうる。なぜなら、それらは個別的存在ではなく、互いに同一の位相にある存在、しかも互いに地続きになっている存在、互いに境界のあいまいな存在であるから(描く行為は、画面を通じてそのようなあいまいさを浮かび上がらせる作業のような気もする。あるいは画面にそれらがすべて反映されてしまうという点で、それらの地続き性が保証されるといったほうがより簡潔明解であろうか)。 線描自体をモチーフとすることもそうだが、この点においても、書道芸術にかなり近いものがあった。結果として得られる描画も書道的であると自覚している──。しかしながら、書道のように文字をモチーフとしたいと思ったことはほとんどないし、今後もなさそうである。なぜだろう。文字を書くことは嫌いなことではない。むしろ大好きなことなのに、モチーフを文字に限定することは、自分の望む自分自身の状態や、自分が描きたい内容から、自分を遠ざけるだろうという妙な確信があるのだ。そのようなことを考えつつ、あらためてできあがる画面を見る。ここに確認できる特徴を一度しっかりと把握したほうがよいのかなと思う。いつもそうする必要はないだろうが、今はそういう時期にさしかかっているのだろうと思う。一貫して考えてきたのは、絵画の根源、あるいは描くことの根源、もしくは描くこと自体であったように思う。 この2年間というもの、時間をかけて描いたことがない。計画的に描くというよりは、その瞬間に自分から出てくるものだけを手がかりとしてきた。意図したのではなく結果としてそうなっていた。結果、画面にあらわれるのは、その時々の自分自身の状態になった。積層された自分ではなく、もっと瞬間的な自己、断面としての自己である。 私は何を画面に見てきたのだろう。私が見てきたのが自分自身であったのなら? これまで私は言葉に救いを求め、言葉に救われてきた(竹内敏晴『ことばが劈かれるとき』)。言葉に自分を重ねてきた。それゆえ言葉に絶望してもきた。たった今もそうであるし、これからもきっとそうだろう。 私が画面に見てきたのは、そのような人物=私の内心であるだろう。もしも内心に水面のようなものがあり、その水面にゆっくりとただよう墨流しのようなものがあるなら、画面に見いだされるのはまさにその様子であるように思われる。──たしかにそう感じられる──そう──私はまさに自分の姿を──画面のうちに見てきた──私自身として画面を生き、画面に自分自身を転写してきた。転写、そうだこれは転写だ。転写という操作が問題ではなく、その結果が問題だ。それがある種の美しさをともなってあらわれることに、なによりも感動してきたのだ。 それはいいしれぬ感動である。ひょっとして私は自己肯定感を感動ととりちがえているだろうか。あるいは、承認欲求が部分的にせよ満たされることを感動ととりちがえているだろうか。たしかにそうかもしれない。そのような側面も少なからずあるだろう。だが……そうであるとしたらこれはまたずいぶんと間接的な、なんというか、ずいぶんともったいぶった迂遠な感動である。これがもしも自己肯定だとか承認欲求だとかから来る感動であるなら、もっと簡単に感動を得る方法がいくらでもあるだろう。むしろ、自分の中にも自然の中に見いだされるのと同様の美しさがたしかに存在していることがたしかめられることに対して感動を抱いたのだといったほうが、より正確な気がする。自分自身が自然の一部であると認められるようなうれしさ──。若林奮がいったのとは違う意味でのうれしさ(「自分が自然の一部であることを確認する」)。寄る辺ない自分が、一見冷たい、冷徹そのものである自然の一部であると確信できることのうれしさ──。神さまとクヌルプは、互いに話しあった。彼の生涯の無意味だったことについて。〔中略〕「いいかい」と神さまは言った。「わたしが必要としたのは、あるがままのおまえにほかならないのだ。わたしの名においておまえはさすらった。そして定住している人々のもとに、少しばかり自由へのせつないあこがれを繰り返し持ちこまねばならなかった。わたしの名においておまえは愚かなまねをし、ひとに笑われた。だが、わたし自身がおまえの中で笑われ、愛されたのだ。おまえはほんとにわたしの子ども、わたしの兄弟、わたしの一片なのだ。 ──ヘルマン・ヘッセ『クヌルプ』1915年

8/12 感覚でしかない。 それはそうなんだけれども、これは一体どこからくる感覚なのか。 *普通ならどこかで飽きてしまうものだと思うけども、画面に美しさを自分なりに感じてしまう。それに自分で感動してしまう。その快感があるので、やめられない。まるで依存症のようになってしまっている気もする。

8/9 永遠につづく時間を「円環」ととらえるか「螺旋」ととらえるかは、科学者と芸術家それぞれにとっての太陽の違いを語ったカッシーラーの叙述*を想起させる。科学は抽象を意味し、抽象はつねに現実の貧困化である。科学的概念で記述されているような事物の形式は、しだいしだいにたんなる公式となる傾向を示す。これらの形式は驚くべきほど単純なものである。単純な公式は、ニュートンの引力の法則のように、我々の物的宇宙の全構造を包含し、説明するように見える。現実は、我々の科学的抽象によって近づき得るばかりでなく、それによって完全につかむことができるように思われるであろう。しかし、我々が芸術の領域に近接するやいなや、これが錯覚であることが判明する。なぜならば、事物の様相は無限であり、それらは各瞬間に変ずるからである。単純な公式にあてはめて、それらを了解しようとする試みはすべて無益であろう。太陽は日々に新しいというヘラクレイトスの言葉は、科学者の太陽にはあてはまらないとしても、芸術家の太陽にとっては真理である。科学者が対象を記述するときに、彼は、それを一組の数により、その物理的および化学的定数によって、特徴づける。芸術は異なった目的のみでなく、異なった対象を必要とする。もし、我々が二人の芸術家について、彼らが「同じ」風景を画いているというならば、我々の美的経験を極めて不完全に述べているわけである。芸術の立場からは、このように同一と思われているものは、全くの錯覚である。 ──エルンスト・カッシーラー『人間:シンボルを操るもの』宮城音弥〔訳〕、岩波文庫青673-5、岩波書店、1997年6月16日、pp. 306–307。Ernst Cassirer, An Essay on Man, New Haven: Yale University Press, 1944.

8/8 DESIGN AND PEOPLE Issue No. 2|他者たちとどう生きるか もうすぐ出来です。私は「生きられる線から、生きられるデザインへ」と題した原稿を四苦八苦してどうにか書きました。身の丈に合わないテーマかもしれません。が今後も、少しずつでも追求したいと思います。 https://amzn.asia/d/itZJ7kG

8/7 隣りあった文字と文字の間に、ある種の力(引力/斥力/揚力/浮力/凝集力/溶解力/浸透力………)が発生し、なんらかの意味が生じる。ごく当たり前のことである。 これは2つの文字だけとは限らない。単語と単語、フレーズとフレーズ、物語と物語など、要素の大小や数を問わず、あらゆる組みあわせにおいて成立する。 いや、文字である必要すらない。あらゆるモノとコトが、相互に関係を持つことで意味を生みだす力を、潜在的に備えていると思う。 そのような関係や力を、「線」と捉えることは可能だろうか。そのような見えない「線」を描こうとすることは、一体どのような結果をもたらすだろうか。

6/22 「線を生きる」だとか「生きられる線」といういいまわしがある。これはいったいどういうことなのだろう。と、考えていたが、先日『ぐりとぐらのえんそく』をテーマとした特別講義を行ったことで、長回し表現(本来これは映像表現の語法だが、実際には絵本やゲームなどにも見いだすことができる)との類似性に気づかされた。長回し表現は、ワンカットでキャラクターを追い続けるというものだが、そこでキャラクターがたどる軌跡こそ「生きられる線」ではないか。線を生きるとは、その軌跡を逐次的に経験するということだから、それは画面を舞台とする空間的な経験でもあるだろう。つまり空間を通じて主体の移動が描く軌跡、逐次的な経験の軌跡、それが「生きられる線」ということになる……だろう(?)

5/22 以下妄想。 私は線「だけ」を、運動とみなしていた。カンディンスキーは『点と線から面へ』において、線を静的なものと動的なものに分類している。そのことを踏まえつつ、線の運動性に注目していた。文字、活字、空間を一致させることができるのではないかと期待したからである。しかし、マレーヴィチの発見した「運動する面」を通じて、今や運動する面を、躊躇なしに画面に挿入することができる気がする……。 運動とは何か。ここでいう運動とは、画面の中に空間を見いだし、その空間を遊ぶ、探索する精神と身体のはたらきである(つまり、運動は画面を空間化する)。 『天空の城ラピュタ』で、ムスカが視力を失い、「目が目がぁー」と叫びながら目をおさえつつ手を振り回し、手探りで壁をたしかめながら歩くシーンがあるが、それと似たようなものではないかと思う。ムスカはなぜ手を振り回したのか。怖いからである。分からないからである。見失なった世界を探し求めて手を振り回すのである。自己の世界に一片の秩序をとりもどすために。 そこから「はじめに言葉ありき」と記されたヨハネによる福音書(新約聖書)の冒頭を連想する。神と言葉(ロゴス)を同一視するこのテキストは、言葉を、世界に輪郭を与え、秩序をもたらすものとして位置づけている。 であるならば、運動とは言葉に似たもの。あるいは言葉の前駆的状態として捉えることができるかもしれない。ムスカの手探り。手探りの運動、その軌跡……としての線、面。それらが画面の中で共存する世界がもしもあるとしたら、それは言葉の世界、あるいは言葉以前の、言葉がはじまろうとする世界であるかもしれない(我ながら、よくもここまでこじらせることができるものだ)。

5/22 マレーヴィチは、《黒い正方形》1913を皮切りにシュプレマティスムを提唱し、四角、三角、円などの基本要素を組みあわせ、「飛行の感覚」「上昇の感覚」「宇宙の感覚」「磁力の感覚」などさまざまな感覚を直接的に表現した作品群を次々に生みだした。その制作態度は熱狂的なもので、いったんはじまるとほとんど1週間にわたって飲まず食わずで制作に没頭したという伝説が残っている。 マレーヴィチの作品群は、「運動する面」があり得るということを教えてくれる。これは一大発見ではなかっただろうか。面は、物体に張り付いているものであり、物体と一体のものであり、物体から切り離すことのできないものである。しかしながら、マレーヴィチの作品群が提示する「面」は、それ自体で空間に浮遊し、物体から切り離された状態で自由に運動可能な状態を維持している(彼は自身の作品を「無対象絵画」とも呼称していた。対象に依存しない、対象を必要としないということは、面が対象から独立して存在し得る、ということでもあっただろう)。 このような面のあり方は、キュビスムのような多視点から描かれた絵画と通底しているだろう。しかし、キュビスム絵画はあくまでモチーフを描いたものであり、マレーヴィチのシュプレマティスムの徹底ぶりには及ばない(一方で、セザンヌ的な物体の単純化は、マレーヴィチの典型的なシュプレマティスム絵画以外の作品に最後まで残存していたようである)。 また、マレーヴィチのシュプレマティスム絵画は、モンドリアンをはじめとするデ・ステイル絵画とも異なる独特のものである。というのも、典型的なデ・ステイル絵画において、面は黒い直交線によって画面にしばりつけられ、絵画平面としての画面(picture plane)と一体化しているように見えるからである。むしろデ・ステイルはそこを出発点とすることで、画面上に生まれるリズムや緊張と弛緩を展開したように見えるのである(だからこそ、それはやがて具体芸術konkrete Kunstに発展し、純粋な思考そのものの表現を目指すことができたのではないか)。 あらためて、マレーヴィチの提示した「運動する面」こそは、彼の最大の発見ではなかっただろうか。すべてこれは、専門家ではない人間の夢想に過ぎないかもしれないが。

5/18 以下は『世界シンボル大事典』(大修館書店、1996年)からとった四角の説明の一部である:四角は天空に対して、大地のシンボルであるが、また別の次元では、創造されていないものと創造者に対して、創造された世界、大地と空のシンボルである………「現実から離れることなく精神化した人間の純粋像」である。……立方体は、四角よりさらに強く、「凝固」、安定、周期的展開の停止を象徴する。なぜなら、立方体は3次元の中に空間を決定し、「固定」するからである。……四角形はさまざまある。それは時間に属しているからである。ところが、円は永遠を表す。円は年の長さを決めた後に、時を計り、ついで永遠を計り、そして最後に無限のしるしとなった。円と四角は神の基本的な2つの側面を象徴している。………円と四角は互いを区別し、同時に強調するという関係を持つ……

5/14 能動と受動に関する私見(たわごと) 線や面には、能動的(active)なものと受動的(passive)なものがあるだろう。 〈能動的な線〉といえば、カンディンスキーやクレー、トゥオンブリーがすぐさま連想される。〈能動的な面〉といえば、マレーヴィチ、モホイ゠ナジ、ハンス・アルプ、ウォルフガング・ワインガルト、ヘレン・フランケンサーラー、マーク・ロスコなどだろうか。能動的な線・面に共通するのは、それが生きられる対象、生きられる場であり、完成というよりは過程そのものに意味がある点である。そのような意味では、書道における線そのものなども能動的であるといえるだろう。 〈受動的な線〉といえば、伝統工芸における紋様、装飾、輪郭、オーブリー・ビアズリーなど高度に単純化・洗練された具象的な線が思いつく。デザイン分野においては建築パース、建築図面、あるいはグリッドシステムにおけるグリッドなどだろうか(もちろんこれは一般的な用法用途においての話である)。〈受動的な面〉といえば、デ・ステイル確立以降のモンドリアン、フランク・ステラ、そして具体芸術(Konkrete Kunst)に参与したアーティストたちの一部、ファン・ドゥースブルフ、マックス・ビル、リヒャルト・パウル・ローゼらが典型的だろうか。これら〈受動的な線・面〉に共通するのは、完成されたイメージが、制作過程に優先した価値を持っている点であろう。つまり制作過程は完成したイメージに従属しており、それ以上の意味はない(あえて極端に対比すれば)。 これらの区別は私見、主観、直観にすぎず、実際にそうであったのかどうか断言はできない。それでもあえて両者の区別をここに提示したのは、この違いが、制作動機につながるもので、外観の違い以上に重要なものであると予想されるからである。

5/12 マレーヴィチによせて マレーヴィチはなぜ《黒い正方形》に到達しなければならなかったのか。 (い)その動機を求めれば、「世界が分からない、自分なりのやり方を見つけなければどうにもならない」という恐怖にいきつくのではないか。そう思えてならない。 (は)であるなら、彼にとって頼りにできる客体は世界ではない(それは遠すぎる)。そうではなく自身の身体、もっといえば自身の知覚だったろう。 (に)知覚を通じて彼は《黒い正方形》に到達した。信頼できる形態が彼には必要だった。そうしてそれを組みあわせた変奏を無数に制作した。 (ほ)一種の箱庭である。つまり、私にはこう見えた、私はこう考える、といった類いの。だがそれだけではない。それは世界への能動的な働きかけである。 (へ)私は想像する。マレーヴィチの見ていた世界を。宙に浮かぶ黒い正方形が、視線のさきざきに、はしばしに、悠然と存在する世界を。 (と)それは世界と自分をつなげる鍵である。黒い正方形を手がかりに、彼は彼なりのやり方で世界をなぞらえる。うまくいくかどうかは分からない。 (ち)彼には選択肢がない。そのようにしてのみ彼は世界を〈能動的に〉理解できる(受動的に理解できるならそもそも作品を作る必要がない)。

5/12 マレーヴィチの《黒い正方形》は、浮遊して見える。それらは他作品において、マレーヴィチ自らが信じるに足ると考え、絵画の根源的要素として定めた要素(正方形/矩形/三角形/円/十字等)と随意に組みあわせられ、種々の感覚の表現材料となる。マレーヴィチが残した作品群を見ると、伝統的な絵画にはじまり、印象派を思わせるものからセザンヌ的なもの、キュビスム的なもの(分析的なものからブリコラージュ)まで、当今のモダンアートの潮流を追体験していたことが分かる。その後、《黒い正方形》に到達したわけだが、いったいなにが彼をそうさせたのだろうか。 つまり、なぜマレーヴィチはそこまで切り詰めた表現を必要としたのか? そのように考えると、それがミニマルであればあるほど、彼が正方形に託したものの大きさが(逆に)うかがい知れる。

5/3 私を中心に発せられる視線の軌跡が、総体としては花弁の集合体を描くとして、その只中において、奥行きや左右の広がりはどのように花弁に影響するだろうか。などと考えながら。

5/3 ある空間を前にして視線をさまよわせる時、世界のありようや私の所在は、視線がさまよえばさまようだけ、明らかになるだろう。 つまり、世界があるから視線があるのではない、視線があるから世界がある。同様に、私があるから視線があるのではない、視線があるから私がある。 世界と私は同時に、等価に生じるということだ。興味があるのは、そこにいたる前駆的な状態、自他の区別なく、ただただ視線をさまよわせる状態である。

5/3 直前の投稿後、いろいろと考えた。そこで結論らしきものを得た。 もし、立方体を無限の距離から眺め、しかもそれを視認できるとしたら、その立方体はどのように見えるかという問題である。 まず、その立方体は常に1~2面が見えている状態にとどまるだろう。なぜなら、距離が広がれば広がるほど、物に対する視点の上下の区別がなくなり、最終的には水平方向からその物体を眺めるのと同じ状態が生じるからである。 その状態の立方体を眺める時、左右の消失点に収束するラインの角度は、遠くから眺めれば眺めるほど水平に近づいていき、最終的には水平になる。 それゆえ、立方体を無限の距離から眺める時、その立方体は単なる四角形として見えるだろう。 そもそも無限の距離にある立方体を、太陽に見立てるとおもしろいと思ったのだった。この時太陽は、それが回転していようとも、結局はただの四角形として見えるだろう……。 これこそ人間的な太陽のあり方ではないか。そう思った。そこで四角い太陽を画面に導入し、そこでひらめく視線の動きを重ね合わせてみようと思った。

5/3 地上から眺める上空の飛行機は、機体の奥行きが失われ、一種のシルエットのように見える。距離が遠くなればなるほど、奥行きが失われるからである。 そこからいろいろなことを考え込んでしまった。ここに地面に置かれた立方体があり、垂直の一辺がこちらに向かっているとして、これを透視図法にしたがって描くとする。その立方体が近くにあればあるほど、消失点に収束する奥行きのラインの傾斜はきつくなる(垂直に近づく)。反対に、その立方体が遠くにあればあるほど、消失点に収束する奥行きのラインは平行に近づく。 これは先ほどの飛行機の理屈と同じだが、だとするともしその立方体が無限の距離にあり、しかもそれが視認できるとしたら、その立方体は奥行きを完全に失った単なる四角形に見えるだろうか。 仮に太陽が立方体だとして、それを地上から眺めるとどう見えるだろうか。アイソメトリック図のような、消失点を持たない作図に類似して見えるだろうか。いっそ単なる四角形に見えるだろうか。つまり「立方体の太陽」としてではなく「四角い太陽」として見えるだろうか(四角い太陽に見えてほしい)。結局答えは分からないまま。

5/3 視線の動きを記録できたとして、それは総体としては花弁の集合のようになるだろう。 そこでChatGPTに次のように聞いてみた。「視線の動きは、総体として見れば、花弁が集合しているように見えますね。どうしてですか」。 すると以下の返答が返ってきた。おもしろいので抜粋する(長文なので見出しだけ)。──以下ChatGPTの返答 興味深いご指摘です。「視線の動きが花弁のように見える」という比喩には、視覚的な秩序と動的な広がりの感覚が含まれています。なぜそのように見えるのか、以下のような理由が考えられます: 1. 中心からの放射性(radiality) 2. 複数の方向性とリズム 3. 中心と周縁の緊張関係 4. 視線の残像と重なり 5. 生きた構造としてのアナロジー このように、視線の動きには「集中と拡散」「重なりと秩序」「緊張と緩和」といった構造が内包されており、それが花弁の形態と響き合うために、視線の集合は花のように見えるのかもしれません。

4/25 先天的に目の見えない人が手術を経て明視者になった時、はじめて〈見る〉世界は光と色の渦のようなものらしい。渾沌そのものらしい。物の輪郭や重なりや関連や、空間の奥行きや広がりなど、私たちが意識することさえなく視覚から情報を得る能力は、幼児期に後天的に獲得したものだそうである(大人になってからこの能力を獲得するためには相当な努力が必要らしい。しかも、先天的な明視者と同じレベルで見るのはほとんど不可能らしい)。 〈見る〉ことと〈見ることで世界を把握する〉ことは、似て非なるものである。両者の間を埋めるのは、幼児期を通じて得た経験則ということになる。 西田幾多郎は、人間が知覚を通じて世界を把握する時、それにさきがける純粋経験があるといった。〈私〉という自意識が発生する以前の、生のままの世界体験があると。もし、純粋経験としての〈視覚〉というものがあるとすれば、それははじめて世界を〈見る〉行為に近いのではないかと想像する。ただし、それをそのまま描くことができたとしても、ただ渾沌があるだけだろう。 〈見る〉ことが〈世界を把握する〉ことに転じるまでの間隙、そこにいたるまでの一瞬間──世界を通じて自我が生じるまでの一刹那──そのような瞬間、位相を描いてみたい……いや描くというよりは経験したい、引き延ばしたい、自分をそこにつなぎとめてみたい……などと妄想する。

4/22 すべては知覚に由来しているはずなのに、なぜ描き出されるものはこのようになるのか?(意訳=どれだけこじらせたらこうなるのか? でも、そうなるのには理由があって、それはそれで仕方のないことなのだ)

4/18 点、線、輪郭、面はどのように連続できるか? その連続は同時に起こり得るか? というようなことばかり考えている。というより、そういうようなことを感じようとしている。 強いていえば、あえていえば、 “線” 自体を描こうとしているかもしれない。線を、描く手段でなく、描く対象にできるなら、それはきっと素敵なことだ。だが、そうだとして動機は? 動機が問題である。前田秀樹の以下の発言を思い出す。ヴォリンゲルが語ったような意味で「抽象」という言葉を使うとすると、「感情移入衝動」と「抽象衝動」の二つは対立している。感情移入衝動というのは、中枢的な行動を取る身体を中心として世界を組織づけて、一番自分の身体にとって心地よい要素だけで世界を作り直すということでしょう。それに対して抽象衝動というのは、要するに、自然が怖い、渾沌である、暗黒である──だからこれを何とか制御したい、鎮めたい、そこに秩序を持ち込みたい、そういう衝動です。 ──若林奮、前田秀樹『対論 彫刻空間:物質と思考』書肆山田、2001年12月25日、p. 117(前田秀樹の発言)。この二つの分類でいえば、自分の場合はどうみても後者の傾向が強いだろう。つまり動機の中心に世界に対する恐怖がある。なるほど。たしかに。どこかで納得する。

4/7 言葉であらわされた空=VOIDが画面に文字としてあらわれ、線と交わり、花が咲く。終局的に線と文字は同じことだと了解されるだろうか?

4/7 画面そのものの分節化と、分節化された運動、そこに線が交わり、花を咲かせる。

4/7 運動を分節化するのもまた線という語彙である。マティスのダンスシリーズのようなものだろうか(とくに、MoMA収蔵の習作バージョン)。となりあった線と線は、たがいに手を取り合ってつながろうとする。

4/7 線と面という語彙で、空間の感覚を直接描くことを試みる

4/7 紙に描かれた線と版に残った痕跡が積層され、ひとつの画面として残る。そこで、学生とのお別れ会でもらった電動消しゴムの説明書を、その上に貼りこんでみる。さらにそのことをテキストで書きこんでみる。

3/27 対象から遠く離れると徐々に遠近感が失われ、時間すら静止していくように見える。雲がそうだ。風がそうだ。波がそうだ。月がそうだ。星もそうだ(地球の自転速度1,700km/h公転速度107,000km/h)。地平線は無限遠。客観的で主観的。視覚世界が前後につらなった無数のスクリーンからなりたっているとすれば、手前のスクリーンは空間的で時間的。奥手のスクリーンは平面的で超時間的。──ということになるかな?──そうだろうな。それら前後のつらなりが一枚の膜に圧縮されたもの、それが画面ということになるかな?──どうだろう。そうだとも思うがわからない。──直観でしか捉えられない世界。抽象世界。具象世界。具象という抽象。抽象という具象。ファンタジーとしての画面。──「ファンタジー(fantasy)」の語源は、古代ギリシャ語の「phantasía(ファンタσία)」で「可視化」を意味し、「私が可視化する(phantázō)」や「私が照らす(phaínō)」といった言葉に由来しているらしい。──記憶も画面と同様かな。手前は空間的で時間が速い。奥手は平面的で時間が遅い。なんとなく納得してしまう。言葉はどうだろう。遠くの言葉、近くの言葉。同じ気がする。画面を通じたアナロジー。空間的クロノスタシス。類推世界。

3/19 線にかたむくこともあれば、肌理にかたむくこともある、意味にかたむこともあるし、かたちにかたむくことも、空間にかたむくことも、文字にかたむくこともある。合間合間に考える。

3/17 これは原稿用紙である。これは原稿用紙ではない。 2022年10月、女子美術大学Joshibi SPACE 1900で開催された林規章グラフィックデザイン展に寄せて次のように書いたことがあった。見ることは、不思議である。見るというごく当たり前の行為には、私たちの意識の及ばない何かが潜んでいる。たとえば印刷物──グラフィックデザインを見る時、私たちは、印刷された紙を見るだろうか。それとも、印刷された図像を通じて心象に結ばれる、それとは別のイメージを見るだろうか。それは、そのように簡単に区別できることだろうか。そもそもその内実を、実感に即して誰かと共有したり、客観的に説明できるだろうか。つまるところ不思議と形容せざるを得ないむずかしさ、不条理さ、不可能さに、見ることの本質があるのだろう。ならばそこには、広く、見ることの文学、あるいは見ることのポエジーがあるだろう。 @hayashinoriakidesign実際、このようなことはよく起こるものである。星を眺める一方で、星が結ぶ星座を見る。文字を読む一方で、文字の形を見る。線を見る一方で、その線が生みだすイメージを見る。油絵のタッチを見る一方で、油絵が描くイメージを見る、等々。ここには実体とイメージの、つまりイメージを生み出す実体と、実体によって生み出されたイメージとの、相互の交流がある。それらの混在もあるだろうし、それらの中間さえあるだろう。 ※原稿用紙を使った時点でどうしても吉増剛造さん的になってしまう。どうしようもない。

3/17 転写というプロセスを経ることで、素材そのものの表情があらわれる。意図したものと意図を超えたものが(画面を通じて)とけあう、反発する。

3/13 自分の描いているものは、これまで目にしてきたものの影響を確実に受けている。といって、何か具体的なモチーフや景色を描こうとしているわけではない。それでも、描くものから特定の情景や事物を思い浮かべることがある。もちろん、書道のようになにか具体的な文字や記号を描こうとしているわけでもない。しかしながら、運動性や線描に重きを置く態度は、客観的に見ればかなり「書道的である」し、その線質や結構(構成)に人間性を感じることもある。現実には、前者と後者の間を行きつ戻りつしている。 思い浮かんでくるのは、テオ・ファン・ドゥースブルフの「具体芸術(Arte Concret)」に関する以下のテキストである。カンヴァス上で一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は具体的な要素であるのか? そうではない。/一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は、自然の状態では具体的であるが、絵の状態ではそれらは、抽象的で、錯覚で、曖昧で、思弁的である。それに反して、一本の線は一本の線、一色は一色、ひとつの平面はひとつの平面であり、それ以上でもそれ以下でもない。/具体絵画──精神は成熟の年に達した。それは、具体的なやり方でそれ自身を表明するために、明快な、知的な手段を必要とするのだ。 ──テオ・ファン・ドゥースブルフ「具体絵画の基礎についての註釈」草深幸司〔訳〕『構成的ポスターの研究』ポスター共同研究会・多摩美術大学〔編〕、中央美術公論社、2001年11月22日、pp. 247–248。(Theo van Doesburg, ‘Base de la peinture concrète and Commentaires sur la base de la peinture concrète,’ “Art Concret,” no. 1, Paris: 1930.)画面という場において、線は何かを表象するものとして受け止められる。しかしながら、それはあくまでもただの線にすぎない。と、ドゥースブルフはいう。ドゥースブルフのこの宣言はマックス・ビルに受け継がれ、スイスにおける具体芸術(Konkrete Kunst)の展開につながっていった。マックス・ビルもドゥースブルフと同様に具体芸術に関するテクストを残している。たとえば以下のようなものである。本来それだけに備わっている手段と法則を基にして、自然現象の外見を模倣することなく、つまり、“抽象”することから生じたのではない芸術を、私たちは具体芸術と呼ぶ。〔中略〕具体芸術はその独自の性格からいって自立したもので、自然現象と等価値の存在なのだ。それは人間精神の表現であるべきで、人間精神のものと決められており、そして具体芸術は明確で曖昧さのないもので、人間の精神によって期待できるような完全なものであろう。 ──マックス・ビル「一つの見解」草深幸司〔訳〕、前掲書、p. 249(Max Bill, ‘Ein Standpunkt’ In Katalog der Ausstellung, “Konkrete Kunst,” Basel: 1944.)自分が感じていることもこうした見解に少しは似ているかなと思う。ドゥースブルフとビルの造形に対する感受性は、造形そのものに精神的なものを見いだそうとする点で「書」に、メディアそのものの特性を重んじ、それそのものを表現の礎にしようとする点で「メディアアート」に通じていると思える。 また、特にビルにおいて顕著だが、造形を、人間精神の直接的発露の契機とみなす立場は、構成的芸術、構成的デザインと通底している。これはまた、グラフィックデザインにおける「グリッドシステム」のコンセプトにつながっている(もちろん、『グリッドシステム』の著者ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンが記したように、グリッドシステムを方法論としてではなく、市民として社会的役割を果たそうとするデザイナーの精神性を媒介するものとして捉えようとする限りにおいてだが)。 具体芸術の創始が1930年とすると、ミューラー゠ブロックマンが『グリッドシステム』を1981年に著すまでほぼ50年の歴史的開き=蓄積がある。それを追体験することになる気配は、自分には今のところない。なぜか? 絵を描く具体的な理由など、本当のところないからだろう。そもそも描くのが気持ちよいから描くのであって、なにか高邁な理想や目標があるから描くわけではない。ドゥースブルフやビルに限らず、この手の宣言には、どうもそのような落とし穴があるように思える。原因を目的で置き換えることの致命的な誤り。

3/13 テオ・ファン・ドゥースブルフが具体芸術に到達したのは、画面を、具体的/物理的に見ることによってである。そして、そのような画面に対する態度、そのような態度をもたらす(熟年の年に達した)精神をこそ、(具体的に)描くべきだと彼は主張した。カンヴァス上で一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は具体的な要素であるのか? そうではない。 一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は、自然の状態では具体的であるが、絵の状態ではそれらは、抽象的で、錯覚で、曖昧で、思弁的である。それに反して、一本の線は一本の線、一色は一色、ひとつの平面はひとつの平面であり、それ以上でもそれ以下でもない。 具体絵画──精神は成熟の年に達した。それは、具体的なやり方でそれ自身を表明するために、明快な、知的な手段を必要とするのだ。 ──テオ・ファン・ドゥースブルフ「具体絵画の基礎についての註釈」草深幸司〔訳〕『構成的ポスターの研究』ポスター共同研究会・多摩美術大学〔編〕、中央美術公論社、2001年11月22日、pp. 247–248。(Theo van Doesburg, ‘Commentaires sur la base de la peinture concrete,’ “Art Concret,” Paris: 1930.)

3/13 以下に引く〈色彩〉と〈運動〉に関するテスト氏(ヴァレリー)の所感は、〈形象〉と〈文字〉に対しても多少当てはまるところがあるのではないか。色彩の考察で運動を説明しようとは、だれも思いつくまい、ところが、その逆は試みられているし、あるいはかつて試みられた。したがって、ここには不均衡がある。 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 144「ムッシュー・テストの思想若干」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.

3/13わたしの見るものがわたしを盲目にする。わたしの聞くものがわたしを聾にする。この点ではわたしは知っている、というそのことが、わたしを無知にする。 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 95「ムッシュー・テスト航海日誌抄」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.

3/5 閉じる、閉じない 開く、開かない 開くと閉じないの差は? 閉じると開かないの差は? 画面(picture plane)に於いて 空間(space)に於いて 場(place)に於いて ちょっとずつ違っているのか、大幅に違っているのか、それとも比べることのできないものなのか。 どのように違っていたとしても、違いをいうこと自体が無意味だとしても、依然としてそれらは画面/空間/場のうちに、同時に、逐時的に、プリズムのように変転することさえ許容して発生する。

3/3 絵を描くのは老後の楽しみにとっておこうと思っていたが、この半年ほど描くのをやめられなくなっている。もとはといえば授業の関係で油画の先生と親しく話すようになったことが先行してあり、その後空間のうちに言葉を置く学生を皮切りに、社会問題を描く学生、顔を描く学生、ニュース記事を描く学生、音を描く学生……と、ほぼ同時期に描く学生をたてつづけに担当したのがきっかけだった。学生が何を感じ、考えているのか、自分なりに知りたい、分かりたいと思ったのだった。それならそれで、そうした学生たちのほとんどが卒業を迎えようとしている今となっては、もはや描く理由はない。 が、やはり、これからも描くことをやめられない気がする。なぜだろう。なにが自分をここまで引きつけているのだろう。思考することを、(まとまりのある)文章ではなく、画面を通じて、絵画的に行うことが可能である──この事実に気づけたことが大きい。まさにそれが自分を引きつけている気がする。喜びがある。それによって自分自身の問題意識を深められる(文字/線/活字/画面/場面/空間/即物性/外部と内部/構成……)。 文章と絵画(あるいは画面)では、伝達の仕方が力学的に異なるだろう。少なくとも今いえるのは、本来絵画的に実行し表現するのがふさわしい「思考」、あるいは画面を通じて伝達することに適した「思考」のようなものが、これまでの自分の「思考」にかなり含まれていたということだと思う。いやどうかな、それを「思考」といっていいのかどうか分からない。ひょっとすると「思考」という概念の範疇が、描く経験を通じて拡張されたのかもしれない。

2/28 直線になりかけている線/曲線になりかけている線/開きかけている線/閉じかけている線/一体化しかけている線/分離しかけている線/具象に引き寄せられている線/記号に引き寄せられている線/手前の線/奥手の線……。画面に描かれた線のひとつひとつは、(今まさに叙述したように)ある種の記号的性質=言葉を担いうる。 画面は、それが画面とみなされた時から空間となる。線=言葉は、互いの引力=斥力のもとで画面という空間を漂っている。 そんなことを考えていると、テキストを書くことは、それら浮遊する言葉のかけらたちを接続詞で結んでいく行為のような気がしてくる。それは、画面に物語をもたらし、意味を明確にするかわりに、浮遊する言葉たちを縛りつけ、ある特定の意味に閉じこめ、それらが本来持っているはずの生き生きとしたきらめきを殺す行為になりかねないのだ。

2/28 少し長いが、以下、線について考える/感じるために格好のテクストを引く。一本の線は木の葉の輪郭をとらえようとしているのだろうか。線はすぐに折れ曲がり、葉脈の一つを描き出すかもしれない。あるいはそれは木の葉の上をさまよいながらも、その向こうにひろがる空間を暗示するためのものであり、木の葉を渡る風の道のようなものにかわっていきさえもするだろう。 線はためらいながらはじまったばかりであり、単なる小さな線分にしか過ぎない。しかし単なる小さな線分であるにしても、すでにそれは生きはじめているのだ。線は出現の瞬間瞬間一つの身体である。それは線が裸婦のような生きるものの肌合いを伝える場合だけとはかぎらない。三角形や四角形といった幾何学的な記号である場合ですら、線は独自の肉体を持つことで現実のものとなるのだ。 線をひいていく私は、線を生きている。それは稚拙さの度合いによってきまるのではない、私が線を生きると感じるように、誰もが線を生きるだろう。もし人が線の出現を見、そして線の出現に自らの生を生きるならば。 ──宇佐見圭司「線の肖像:レオナルドの思考」『線の肖像:現代美術の地平から』小沢書店、1980年10月20日、pp. 149–150。

2/28 「ドローイング(drawing)」は「引く(draw)」から来ている言葉で、一般的には紙に描かれた作品を指す言葉だが(壁画/イーゼル絵画に対する用語である)、「線刻」と訳されることがある。「線刻」でGoogle検索すると、「線刻画(せんこくが)」が上方に来て、「長柄町/長柄町デジタルアーカイブ」のすばらしい画像がヒットした(6コマ目): https://adeac.jp/nagara-town/text-list/d100030/ht000070

2/27 私たちは〈画面〉にいったい何を期待してきたのか。そもそも〈画面〉とはいったいなにか。 キリスト教圏で使われる祭壇画は11世紀頃に登場したという。いわゆるタブロー(壁画に対するイーゼル画)が登場したのは7世紀頃らしい(油絵具が発達したのはルネサンス期[15世紀])。 祭壇画にせよタブローにせよ、それが設置される場所に、ある〈夢幻的世界〉を現出させる点で、一種の舞台装置とみなせる。夢幻的世界を作り出すといえば演劇が思いつくが、その起源は宗教的祭祀と推定され、さらに歴史をさかのぼるらしい。つまり、どうも私たちは、〈夢幻的世界〉をずいぶん古い時代から求めてきたらしい。 関連して思い起こされるのが透視図法の普及の仕方である。透視図法(遠近法)が発明されたルネサンス期、本来は建築パースを描くために開発されたが、現実には演劇の書割(背景画)に利用されることで普及したという。そこに夢幻的世界を作り出すために。

2/23 2018年に作成した資料。社会、経済、文化がたどる歴史的サイクルをそれぞれ円環モデルとして措定し、重ね合わせ、そこにアート、デザイン、クラフトを置くことで、三者の位置付けを明確にしようとしたもの。直進的な進歩思想ではなく、円環的な文明サイクルの様態を検討したもの。ブルノ・ラトゥールの「ノン・モダニズム」、易経における「陰陽魚」、スチュアート・ブランドの「文明の序列モデル」(2000)、バガヴァット・ギーター(BC5–7)が示す「ブラフマン」と祭祀の思想、美術/デザイン史におけるバロックとゴシック、ポーラ・シェアのデザイナーのキャリアの展開に関するTED講演など、振り子と円環の事例(振り子は円環の一様態である)から発想したもの。これもまた、先日投稿した図地反転的なリアリティに接続されるのだろう……。 このモデル「文明サイクルの階層モデル」に沿って考えれば、アートはデザインを準備し、デザインはクラフトを準備し、クラフトはアートを準備する。基本的な考えは今も変わっていないが、このような捉え方自体にモダニズムの残滓があることを、このモデルを作った時と同様に感じもする。現実には三者は常に他の二者に転じるし、そもそもその境界自体が曖昧である。光の三原色のようなものである。 先日のポストに引きつけて言えば、アートデザインクラフトの三者が意味を転じること、転じつづけること、そのこと自体にリアリティがある、ということになるが、さて(これは歴史を文学的に捉えるということかもしれない)。

2/22 図地反転と循環論法 遠近法は主観的かつ客観的、グリッドシステムは不自由かつ自由、文字は記号かつ形象、デザインは社会的かつ個人的、絵画は平面かつイリュージョン、私とあなたと彼彼女。ちょうど図地反転するのと同じように、意識の持ち方や見る角度によって、その意味するところがいともかんたんに反転するものが、たくさんある。 どちらかがより真実であるとか、大切であるとか、そのような考え方にはあまりリアリティを感じない。そのような議論は、結局、循環論法の環から外れることができない気がする。そうではなく、図地が反転するまさにその時、つまり意識の持ち方やものの見方が反転するまさにその時にこそリアリティがあるような気がする。そのようなことを絵画的に表現することが可能なはずだ。

2/13 “Y” という字形は、線が中心に収斂していく様子を連想させる。つまり空間や奥行きを連想させる。よく似たかたちに “X” があるが、“X” の場合は、中心に向かう線というよりは、平面あるいは平面の骨格のように感じられるのが不思議である(ちょうど凧の骨格のようである)。そこから “K” を連想する。まるで “X” と “Y” の中間、子どものような姿である。すると “K” は、さしずめ奥行きと平面の中間項といえるだろうか。──これはもちろん私個人の勝手気ままな連想である、が、このような所感の背後には、空間とは何か、奥行きとは何か、平面とは何かという、具象と抽象の狭間をただよう問題意識が潜んでいる。 それやこれやを考えていたら、川端康成の『山の音』で描かれている情景──主人公の信吾(初老の男性)が、鎌倉の谷(やと)に音なき音を聞く場面が連想の網にかかってきた。それは以下のようなシーンである。鎌倉のいわゆる谷の奥で、波が聞える夜もあるから、信吾は海の音かと疑ったが、やはり山の音だった。遠い風の音に似ているが、地鳴りとでもいう深い底力があった。自分の頭のなかに聞えるようでもあるので、信吾は耳鳴りかと思って、頭を振ってみた。音はやんだ。音がやんだ後で、信吾ははじめて恐怖におそわれた。死期を告知されたのではないかと寒けがした。 ──川端康成『山の音』1949年。鎌倉の谷といわれると自然にその景色が思い浮かぶが、ここに描かれている音は慣れ親しんだ景色から聞こえるものではない。むしろ、見慣れた景色がふと他人のようになまなましく感じられたその時、ふいに異形の存在と化したその時に聞こえる音である。その谷が、それ自体ではじめから発していたにもかかわらず、ついぞ聞くことのなかった音が、その時はじめて立ちあがったのである。 さて、はて、そのような存在になりかわった谷は、どのように画面上に描かれるのが適当だろうか。それはもはや幾何学的状態にまで抽象化された “谷”、裸形の “谷” とでもいうべき、根源的状態にまで切り詰められた “谷” ではないだろうか。 連想が連想を呼ぶ……せっかくなので「知覚する主体は場にすぎない。主体は究極的には存在しない。あえていえば、知覚していること自体が主体である」──とした永井均の西田幾多郎に関する論述も以下に引く:西田哲学においては、したがって西田哲学的に解釈された日本語においては、知覚する主体もまた、究極的には存在しない。雷鳴が聞こえているとき、海が見えているとき、それを聞いたり見たりしている主体は、存在しない。雷鳴が聞こえているということ、海が見えているということが、存在するだけである。あえて「私」と言うなら、私が雷鳴を聞き、私が海を見るのではなく、雷鳴が聞こえ、海が見えていること自体が、すなわち私なのである。しかし、そこまで行けば、「聞こえている」「見えている」もよけいだろう。「聞こえている」とか「見えている」とか言ってしまうと、どうしても、聞いているのは、見ているのは、誰か?という問いが喚起されてしまうからだ。雷鳴が聞こえていることではなく、その雷鳴そのものが、海が見えていることではなく、その海そのものが、存在するだけだ。それらとは独立の知覚作用や知覚主体は存在しない。あえて「私」と言うなら、こんどは、雷鳴自体、海自体が、すなわち私なのである。 ──永井均『西田幾多郎:言語、貨幣、時計の成立の謎へ』2018年。さらにはウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の有名な一節も。見る/見られる、聞く/聞かれる、描く/描かれる、記述する/記述される──このような対立構造で考えることで、どうしてこんなにもたやすく事態が複雑化するように感じられるのだろう(?):五・六三二 主体は世界に属さない。それは世界の限界である。 ──ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』1921年。

2/9あけぼののもやのなかで高らかに鳴く鶏は、自分の歌が太陽を生むのだと思い込む。とざされた部屋で泣きわめく子供は、自分の叫びがドアをあけさせるのだと思い込む。 ──ルネ・ドーマル「覚書」『類推の山』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年7月4日、p. 191。初出:白水社、1978年。René Daumal, Le mont analogue, Editions Gallimard, 1952.彼は私たちをつぎつぎに訊問した。その問いのひとつひとつは──私たちは誰なのか、どうしてここへ来たのか、といったたぐいのしごく単純なものではあったが──私たちの不意をおそい、はらわたまで突きささってくるものだった。あなたは誰なのか? 私は誰なのか? 領事館員とか税関役人に答えるように答えるわけにはいかなかった。名前をいい、職業をいえというのか?──そんなものになんの意味があるだろう? それにしてもおまえは誰なのか? そしておまえは何なのか? 私たちの口にする言葉は──それ以外にいいようがなかったのだが──生気がなく、屍骸のように見苦しいか愚かしいかであった。私たちは今後、〈類推の山〉の案内人たちの前では、もはや言葉だけでは満足してはいられないだろうということを知ったのだ。 ──ルネ・ドーマル『類推の山』p. 121混沌とした、幼虫めいた、あやかしの世界を描いたあとで、僕はいまや、もっと現実的でもっと首尾一貫した、美、善、真がそこに実在しているような、ある別世界の存在について語ろうと思いたちました──ただし、そのような世界と接触することができてはじめて、それについて語る権利と義務があたえられるのですが。 ──ルネ・ドーマル「初版への序」『類推の山』

2/7 直近のポストで遠近法の二重性に関して、視覚優位/物体優位という2つの立場を示した。 この視覚優位/物体優位という2つの立場は、それを〈理念と経験〉と措けば、ゲーテの「理念と経験の不一致」(『省察と忍従』1818)の議論につながるだろうし、〈言葉と実相〉と措けば、メルロ゠ポンティの『知覚の哲学』(1948)はじめとする現象学の議論や、「言葉は眼の邪魔になるものです」とした小林秀雄の議論につながるだろう。 さらにまた、ポール・ヴァレリーの『ムッシュー・テスト』やルネ・ドーマル『類推の山』における以下のような記述もより深く理解できるように思われる。Un soir, il me répondit : « — L’infini, mon cher, n’est plus grand-chose, — c’est une affaire d’écriture. L’univers n’existe que sur le papier. « Aucune idée ne le présente. Aucun sens ne le montre. Cela se parle, et rien de plus. ある晩、彼はわたしに答えてこう言った。「──ねえきみ、無限なんて、もうたいしたものじゃない、──それは文字のうえの問題さ。宇宙とは紙のうえにしか存在しない。 「いかなる観念もそれをあらわしはしない。いかなる感覚もそれを示しはしない。それは話すことはできるが、それ以上ではない」 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 123「対話」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.この異様なリアリティ。なんとなれば「無限」を「神」に置き換えてもよいし、「自己」とか「他者」などの言葉に置き換えてもよいだろう。 私はこれにドーマルの警句を添えて味わうことにしよう。あけぼののもやのなかで高らかに鳴く鶏は、自分の歌が太陽を生むのだと思い込む。とざされた部屋で泣きわめく子供は、自分の叫びがドアをあけさせるのだと思い込む。 ──ルネ・ドーマル「覚書」『類推の山』河出文庫、p. 191かつて私は無限の力を備えていた。たとえそれが錯誤によるものであったとしても、どうしてそれが意味のないものであったと断言できよう。などとうそぶいてみよう。

2/7 イコノロジー研究で著名なエルヴィン・パノフスキーは、30代の頃の著書『〈象徴形式〉としての遠近法』(ちくま学芸文庫、木田元〔監訳〕、川戸れい子、上村清雄〔訳〕、2009年。Erwin Panofsky, Die Perspektive als “symbolische Form,” Vorträge der Bibliotek Warburg, 1924–25.)で、哲学者エルンスト・カッシーラーのうちたてたコンセプトである「象徴形式」の影響のもと、遠近法の二重性を指摘している。 象徴形式については、監訳者である木田元によるあとがきでの説明が簡潔にして的を射ている。パノフスキーがカッシーラーから借りた〈象徴(シンボル)形式〉とは、「精神的意味内容が具体的感性的記号に結びつけられ、この記号に同化されることになる」その形式のことであり、彼は遠近法をそうした〈象徴形式〉の一つとしてとらえてみせるのである。 ──木田元「訳者あとがき」『〈象徴形式〉としての遠近法』また、レフ・マノヴィッチによる要約も見事である。近代の美術史のもう一人の創設者、エルヴィン・パノフスキーは、有名な論文「象徴形式としての遠近法」(1924–25)で、ギリシャ人たちの「集積的」な空間とイタリア・ルネサンスの「体系的」な空間を対象させた。パノフスキーは、空間表象の歴史と抽象的思考の発展の間に併行関係を打ち立てた。前者は、古代における個々の対象から成る空間から、近代における連続的で体系的な空間の表象へと移行する。それに応じて、抽象的思考の発展も、物理的世界を非連続的で「集積的」とみなす古代哲学の見方から、空間を無限で、均質で、等方性を持ち、対象に先んじて存在するもの──要するに、体系的なもの──とするポスト・ルネサンスの理解と移っていくのである。 ──レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語:デジタル時代のアート、デザイン、映画』堀潤之〔訳〕ちくま学芸文庫、筑摩書房、2023年7月10日、p. 528。Lev Manovich, The Language of New Media, Massachusetts: MIT Press, 2001.パノフスキーが本書の終章で示す「〈象徴形式〉としての遠近法」の解釈は、遠近法の二面性を示す独特なものである: (1)遠近法は、物体を(空間内における布置という)現象に置き換えることで、広がりある空間を、画面という平面に切り縮めてしまう。しかしその見返りに、人間の意識を空間全体にあまねく拡張する。 (2)遠近法は、(それが人間と対象物との位置関係に基づく方法論である以上)人間と物体の間にへだたりを生みだす。しかし一方で、人間が対峙する物の世界を人間の眼のうちに収めることで、このへだたり自体を棄却する。 (3)遠近法は、世界を数学的秩序のもとに(客観性をもって)編成する。しかしその一方で、世界を主観的視点のもとに従属させる(ある視点を設定することによって)。 上記をもっと端的に記せば次のようになるだろう:(1)遠近法は、平面的であり空間的である。(2)遠近法は、人間と物体を分離するが、人間と物体を一体化しもする。(3)遠近法は、客観的であり主観的である──。 このような二重性を提示するパノフスキーの大胆さと一見した時の不条理さは、画面という平面のうちに平面そのものを見ることもあれば、奥行きを見ることもあるという視覚体験のイリュージョンの謎に迫るものだろう。 パノフスキーはこれを、視空間の捉え方の違いにすぎないと結論づける。 原文はやや難渋なので、これを私なりに、かなり大胆に解釈すると次のようになる: 視覚を通じて捉えた世界が世界のすべてであると考えるなら、遠近法は空間的であり/人間と物体を一体化して捉えるものであり/客観的である。一方、世界が視覚とは無関係に成立する実体の集合であると考えるなら、遠近法は平面的であり/人間と物体を分離するものであり/主観的である──。つまり、視覚優位で考えるか物体優位で考えるかによって、遠近法の解釈が反転する。もうひとつ重要なことは、私たちの実生活において、この視覚優位/物体優位という立場は固定化されたものではなくむしろ流動的である点だろう。つまり、私たちは視覚の世界と物体の世界という二重の世界を、恒常的に行き来している。 世界を視覚優位で捉えるか、物体優位で捉えるかという議論は、すでに遠近法を超えて、画面を通じたあらゆる表現すべてを射程におさめるものだろう。先日書いた1人称的画面と3人称的画面の議論をいずれ統合したい……。

2/5 画面(picture plane)として見た時、活字や活字組版、グリッドシステムにおけるグリッド(typographical grid)には、消失点(vp: vanishing point)がない。基本的に、歪みのない、水平垂直方向の線によって成り立っているからである。これはモンドリアンらのデ・ステイル絵画やいわゆるカラーフィールド絵画、その他、立面図や平面図(平面プラン)など、あるいは天気図や地形図、路線図、はたまた洞窟壁画やロックアートの類も同様だろう。 消失点が存在しないということは、特定の視点が存在しないということでもある。というのも、消失点にはそれに対応する視点(sp: see point)が存在するものだから(これはあくまでも画面に関する話である)。 視点(sp)が存在しないとはどういうことか。視点を、空間的に位置づけられた〈見る主体〉として了解するならば、視点の存在は主体の存在と同義である。つまり、視点が存在する画面は、見る主体が画面を明示的に規定している(消失点に従った形の変形によって)。見る主体が、画面の内部、あるいは画面の圏域内に存在している。逆に、視点が存在しない画面(消失点が存在しない画面)は、見る主体が、画面に対して存在していない。 ──思い切って、消失点を持つ画面は、1人称的視点の画面である。と、いってよいかもしれない。一方、消失点を持たない画面は、いわば3人称視点の画面といえるだろうか(?)。すなわち、グリッドシステム/活字/活字組版/抽象絵画の類は、3人称の画面である……どうだろうか……そのような角度から画面が求めるもの、画面に求められているものを検討できるだろうか……まだまだ考えが浅い、粗い、足りない。

2/4 画面として見たタイポグラフィのおもしろさのひとつは、書体/本文/見出し/キャプション/印刷文字と手書き文字/図と字/図と地/紙と印刷と余白/内容と表現/技術と表現などの、画面を構成する諸要素相互の関係性が、写実にとらわれることなく、〈直接的に〉表現されている点だろう。 関係性の表現ということでいえば、若林奮, Lawrence Weiner, Sol Lewit, Carl Andre, Cy Twombly, Jorinde Voigt, Thomas Ruff, James Cornerなどが即座に思いつくが、彼彼女らの作品も、その方法も作風もそれぞれに異なってはいるけれど、写実であることから解き放たれた関係性の表現(あるいは構築)を指向しているように思われる。 つまり本来描くことのできないもの、見えないものを表現しようとしているように見受けられる。それらの作品のうちいくつかは一種のダイアグラムのような様相を呈している。いくつかは、メディアの特性自体を提示することで、展示空間や作り手と受け手、あるいは作り手と対象物/テーマなどのメタフィジックな要素を含めた諸要素間の関係を、“結果”として、(すなわち伝達という力学的位相において)提示しているように思われる。

1/31 15歳になって聴覚を回復し、ほとんどはじめて「聞く」ことができるようになった竹内敏晴は、音が聞こえるようになること、それが声として認識されていくこと、ひいては自ら声を出すということや、それが人に伝わることについて、また、そのことが人の言語観にいかなる意味を与えうるのか、どのように人格に影響するのかを、克明に教えてくれる稀有な人である。以下は、中公新書の『声が生まれる』(2007年)の一節である。これを読むと人が光をはじめて目にするのも似たようなものだろうかと思う:「ざわわ、ざわわ」で始まる歌(『さとうきびばたけ』)があるが、わたしはあれを聞くと、耳が聞こえ始める時のようだ、と思う。音はあのように入ってくる──というより、起こってくる。あらゆる音が──くっきりしたのも、ただからだに響いてくる感じといった、音にもならぬ振動のようなものも──鋭いのもやわらかなのも、まだそれぞれを聞き分けるということの始まる以前に、ぜんぶ一緒になった「ざわわ」なのだ。

1/31 画面とはなんだろう、描くとはなんだろう。 目の前で起こる変化は、もちろんこちらの動きに対応しているわけだけれども、いつも微妙に、あるいは明白に、想像を超えた結果をもたらしてくるのはなぜなんだろう。

1/27 自分の造形的能力は、たいしたことがないと自覚している。しかしやめられない。もう仕方がない……と思う。

1/3 手前と奥手とその中間。面と線とその中間。面に見える面と面に見えない面とその中間。線に見える線と線に見えない線とその中間。………エンドレス。

1/1 以下の文章が、新年早々頭の中でこだましている。重要な点は、「内的体験」において聖なるものがそれ本来の性格である偶然性、瞬間性、主観性、無用性(無意味さ)を回復するようになるということである。人間の理性の働きは、聖なるもののこれらの本性をすべて逆転させ、聖なるものを必然的で持続的なもの、物のような客体、何かに役立つものへ、変えてしまうのだ。「内的体験」の極限でバタイユは、内部から溢れ出る非理性的な力に従って、こうした理性の働きと闘争してゆく。これは同時にニーチェの「力への意志」との戦いであり、また同じく力の思想であるヘーゲルの弁証法との抗争でもあった。 ──酒井健『バタイユ入門』ちくま新書、筑摩書房、2007年6月22日。デザインもそうではないか。デザインは、それが理性の働きを体現したものであるがゆえに、創作が、そのはじまりにおいて保持していた「偶然性、瞬間性、主観性、無用性」を「必然的で持続的なもの、物のような客体、何かに役立つものへ、変えてしまう」性質を持っているのではないか。 デザイナーは、そのような理性の副作用を回避しながら、デザインのうちに創造的側面をなんとか維持しようとする。してきた。のではないかと思う。 これは単純な理性と非理性の対立として片付けられる話ではないと思う。理性と非理性は、言葉とちがってかんたんに区別できないものだと思う。理性の奥にはかならず非理性的なものがあり、非理性的なものもまた、理性から離れたままその性質を長く維持することはできないと思う。 むしろ理性と非理性の区別があいまいになるところがあると思いたい。両者が互いに溶けあい、墨流しのように、美しい様相を呈するところがあると思いたい。そのような様相を維持するにはどうすればよいのか。そのような、そのためのデザインがあるとして、そうしたデザインのありようをなんと形容すればよいだろうか。おそらくそれは、「生きざま」という言葉に近いのではないかと予感する。デザインやデザイナー、その歴史について語るということは、そのような位相を描き出そうと務めることではないか(?)。 *これは荘子の「渾沌の死」のエピソードを思い出させる:南海の帝を儵(しゅく)といい、北海の帝を忽(こつ)、中央の帝を渾沌といった。儵と忽は、渾沌の地にて会合し、渾沌はこれをよくもてなした。二人は感謝して渾沌に報いようと相談した。「人はみな七つの穴をもち、視聴食息(しちょうしょくそく)をよくする。そこで渾沌にも穴を鑿(うが)ってやろう」。二人は日にひとつずつ穴をうがったが、七日目に渾沌は死んでしまった。 ──以下は、このエピソードの私的解釈である。渾沌に目鼻はいらない。無理に目鼻を与えようとすれば渾沌は死んでしまう。これが人の知恵のはたらきであり、人の知恵の避けがたい限界である。

* * * 2024

12/22 グリッドについて考えていたら脱線が止まらない。 それでいて脱線ではないとも思っているから収拾がつかなくなる。 生活の乱れも止まらない。 原稿が進まない。

11/18 沈滞 これは、かたちが生じる以前の姿なんだ。と、見立てるとおもしろいかもしれない。 形と形以前とその間 線と線以前とその間 文字と文字以前とその間 平面と平面以前とその間 空間と空間以前とその間 そのそれぞれと、その他のそれぞれとの間 そのまたそれぞれとの間 ‥ 備忘録 Punkt und Linie der Fläche Point and Line to Plane カンディンスキーの著作『点と線から面へ』の英訳は、Fläche(面)をplaneと訳している。 shape, form, figureではなく、なぜplaneなのか? おそらく“picture plane”(画平面、投影面)、つまり空間を所与のものとして成り立っている面を意識しているのではないか(面は面のみで成立するのではなく、それが存在する空間があってはじめて成立する)。

11/2 フロッタージュ、鉛筆を面的に使って紙上と紙下の凹凸を拾う。偶然を画面に拾い上げる。メディアの特性を活かす。画面は、3次元的な奥行き、というファンタジーを生み出す投影体になることもあれば、フロッタージュのように、その平面性を誇示することもある(考えてみれば、読書は画面の平面性に依拠した行為である)。私たちは、どうもそれらを複合的に組み合わせることさえやってのけている。当たり前なのに不思議な見る力、描く力、あるいはイメージの力。画面に相対する私たちにまつわる、自在なさまざまの変化を、あらためて考えるきっかけ作りを試みる。

11/1 そのうちまた何かが見えてくるに違いない、と考えることにする。

10/31 傾斜、斜面、その間につづく小径、その小径と私との間にある空間、への興味。

10/28 無目的に、無計画に描く。だからそこには誤りという概念自体が存在しない。ただ、その時その時のあいまいな感覚と意図と、偶然があるだけ。

10/23 偶然が、筆記具や紙などの用具の特性のあらわれとして生じる時、偶然はメディア自体を表現しているといえるだろう(用具を操る身体もまた、この時にはメディアとみなすことができるだろう)。 一方で偶然は、われわれの生活にあふれてもいる。つまり偶然は、われわれのリアリティの構成要素である。偶然、というリアリティ。そこから発想する、というリアリティ。終わりがない、というリアリティ‥‥。 偶然がメディアや実生活と切り離せないものだとしたら、画面の中で生じる偶然は、それが偶然であることによって、メディアと実生活をつなげている‥‥のかもしれない‥‥と、思った(画面に与えられるマチエールが照射する魅力、の、源泉のようなもののありか)。

10/10 空間的タイポグラフィに関するもうひとつの例。 文字間隔が演出する空間感、風景感。 絵と文字が混在する世界‥‥‥ Rotis Semi Sansを使用。 文字間隔の調整は新しいことではない。出来上がったビジュアルも一種古典的である。しかし、これが、絵の延長線上にあったこと(主観です)、そしてこのように絵と言葉が混交してくれることに、新鮮な感動と喜びがあった。

10/8 先ほどのポスターのスライドへの展開。 空間的タイポグラフィに関する説明資料を兼ねたもの。 背景の写真は宮崎の伊倉浜。そこに行くと、視界の左右が地平線で埋まります。

10/7 マカオ理工大学のためのオンライン特別講義のポスター 同大学教授の孫明遠先生の企画によるものです。最近描いていた絵と、できるだけ同じ態度で作ることを試みました(講義内容はどのようなものでもよい、私に任せてくれるとのことだったので、自分の好きなものばかりを埋め込みました)。 “活字” という視点が与えてくれるのは、いったいどのような風景なのか?

9/28 授業記録 学生から作品のコンセプトを聞き取りながら書いたもの。 言葉の流れは、コントロールできるようでコントロールできない。それはいつ途切れるのか。はたまたいつまで途切れないのか。どのような意味内容なのか。どのようなかたまりをつくるのか。それはどのように変化し、どのようにつながっていくのか。 学生の言葉を書き留めていくのは、先の見えない、完成の予想ができない絵を描いているのと似ているかもしれない。描きながら、立ち止まってはその様子を眺め、そこここに絵具を補って意図を明瞭にしたり、偶然の陰影や描線をもとに発想をつなげていったりする。 学生たちとひとしきり話しあった(書いた)後に残ったのは、なにか水の流れにも似たような、独特の力線の集合だった。本来かたちになって残るはずのなかったこと、なかったもの。

9/25 よい作品、よいデザインというものがあるとして、その判断基準に「視点を与えてくれるか」を付け加えるといいのではないかと思った。※このコメントと写真には直接的関係はありません

9/18 授業記録 おもしろかった。 写真は、博士後期課程学生による研究発表で配布されたレジュメである。 テキストにせよ図版にせよ、レジュメに掲載されているすべての要素には、発表者の思考、意図が端的に込められており、そのそれぞれが(時に発表者の思惑さえ超えて)有機的に結合している。 発表を聴きながら、重要と思われたり、興味深く感じられた箇所にマーキングし、場合によっては文字を新たに書き込んでいく。すると、意味に意味が折り重なり、目の前に意味の風景のようなものがあらわれる。これは少なくとも発表が続く限り持続する。それにつれて変化しつづける風景。ある種の自足を求めて。その痕跡が、こうしてまた手元に残る。

8/24 実家に帰省し、何十年ぶりかに西都原古墳群と西都原考古博物館へ。古代の描線や装飾、さまざまの遺物に終始鳥肌が立ちどおしだった。また行きたい。もう行きたい。

8/18 ほこり、よごれ、しみのひとつ。 すべてがきっかけになる。 そのような態度もあり得る。

8/12 空は平面として感知され、地上は立方体として認識される

7/16 いろいろなことが折り重なって、その時どきの認識や興味が作られていくのだと思うが、変わらないものもある。 2012年にはじめてデザイン史の授業を担当してから今年で13年目だが、初年度から取り上げてきた先史時代の芸術作品群、そしてそこから産業革命期のモダンデザイン、モダンアート、バウハウス創成にいたる時代の流れは、今さらながら、あらためて興味深く、考察しがいのある事柄である……。

7/16 「の──余白」。余白の質について考えていた。 1 たとえばサイ・トゥオンブリー風の筆致で、キャンバスの中央に小さく緑の点が描かれていたとする。そして、そこに大空の広がりを感じたとする。この時感じられた広がりは、緑の点に対する余白である(それはたいへん広大な、キャンバスの物理的大きさを超えた余白になり得る)。 2 もうひとつ例をあげる。たとえば「緑の空」という言葉があったとして、その言葉から緑の空が脳裡にイメージされたとする。すると脳裡に浮かんだ緑の空は、「緑の空」という言葉に対する余白である(それは、言葉の記号性によって具体的にも抽象的にもなり得る余白である)。 3 どちらもかなり奇妙な例だが、両者が示すそれぞれの余白には、微妙な、場合によっては明白な、質的差があるだろう(たとえ両者が地続きであったとしても)。 4 この二つの例のうち、どちらが自分の求める余白だろうか? 余白こそが、大切なのだろうか? イメージそのものではなく、言葉そのものでもなく、余白から、、、余白という視点から、イメージと言葉について考えてみたい。 5 そのようなことを思いながら、結論のないまま描いた。結果として、“そのもの”と“余白”の混在した絵ができた。絵のおもしろさとは、結論がなくても描けてしまうことにあるのかもしれない。おもしろいのは、そのことがまた別の思考、、、というか想像を促すことである。 6 ところで、先日、カール・アンドレ展にあれほど感動したのは、それが厚さ1センチに満たない作品であったにもかかわらず、感覚的には、視界を覆い尽くすように屹立しているかのような、彫刻的“高さ”を感じさせたからだった。それもまた“余白”に関わることだったのかもしれない。そのように考えることで、ミニマリズム彫刻というコンセプトの辞書的意味は分からなくても、カール・アンドレ作品の本質に触れることができたような気持ちになれる。

7/9 横線と縦線を一筆書き的に繋げると斜め線が自然に生まれる。すると画面における線の割合が高くならざるを得なくなる。というかむしろ、線がその力を試されるような状況が、画面の中に生まれる。 いったんそうなると、書道におけるトメハネハライが、ひとつながりの線のなかで躍動するような感じになる。奥行きのある空間の内部を、視線が閃くようである。そして書道的な線と絵画的な線がひとつになっていく気がする。これはすべて主観的な、個人的印象にすぎない話だけれども、実感としてそうである。 絵と字の中間が生まれるとしたら、そうした世界においてだろうか? 分からない。けれどとても楽しい。

6/30 カール・アンドレ展へ。最初の作品で泣くほど感動し、2つ目の作品で実際に泣き、3つ目の作品で深い感動を覚え、その後なぜこんなに感動したのか考え込んだ。あの床置きの作品、、、30×30センチほどの鉄製の板が敷き詰められているだけなのに。 会場入口で作品の上を歩いてよいと案内され、歩いてみると床と鉄板がきしんだ。一歩一歩踏みしめるたびに、1センチにも満たないような鉄板の厚みが、眼前に屹立していると錯覚するほどに存在を高めていくのがありありと感じられた。まぎれもない彫刻だった。一種の身体的幻視を体験したのかな。

6/26 今やっていることは、かつて『軌跡』(多摩美術大学アートアーカイヴセンター、2020~2022)の表4でやっていたことの延長線上にあるのかもしれない、、、と思った。

6/26 自分は夜な夜な何をやってるんだろう、でもやめられない。手の届かないもの、触れられないもの、見ることしかできないものが好きなんだなと思った。

6/19 いつまで続くか分からないけども、まだ探索を続けたいと思う。たしかに、絵画的なものとタイポグラフィ、デザインは繋がっていると思う。感受性と世界観にかかわるものだから…当たり前か。

6/17 左に見える文字だけのページ(文学作品)と、右側の抽象的色彩と形態からなるページには、いずれも答えがない。むしろ、あらゆる解釈が可能である。両者は、まさにその点において同質、同根である。 * 写真は、アンドレ・ブルトン『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』(巖谷國士〔訳〕、岩波文庫、1992年初版)。

6/15 画面と場面と場の違いは? 物と事の違いは? 物事と出来事の違いは? 時間と空間の違いは? ……

6/13 授業記録 自分を変えるためには孤独でなければならない。だから私は写真で孤独を表現したい。という趣旨の学生の意見に感銘を受けた。

6/13 文字は点であり、線である。

6/12 縦線を強調すると叙事詩的な画面になる。 ことが分かった。 花に見えなくもない。

6/12 入院した妹のお見舞いに墨東病院へ行った。 痩せた姿が母そっくりだった。

6/10 いろいろ試して、なんとなくそれを説明できるような気がしてきたがもうしばらく放置して、実験を進めよう!

6/4 画材を変えてまた確かめる(なにを?)

6/2 1 画面の中で、水平線は地平線に近しい。水平線が地平線=無限遠に通じる時、画面が表すのはそこから手前までつづく空間となる。この時、垂直線が表すのは空間内に存在する事物に近しい何かだろう。 2 これは、モンドリアン風の交差線からなるグリッドとはまるで異なる感じ方である。グリッドはむしろ、私たちに正対する面として感知される(ここにはロスコ作品の秘密もあるだろう。グリッドを備えた画面が、にもかかわらず無限の奥行きを感じさせるカラーフィールドの魔力)。 3 この点で、モンドリアンとタイポグラフィはつながっている。言語によらず、文字は一列に並ぶことを基本原理とし、行を連ねて面を作る。それによって発生するグリッドが、画面内に一種のレイヤー=面を作る。 4 ここに書いたことはきっと、もっと整理できるのだが考えが足りない。そもそも自分はなぜ空間だとか距離だとかに惹きつけられているのか。肝心なことが一番分からない。

5/28 オーストラリアのロックアートに、サイ・トゥオンブリがいる気がした。

5/12 手の中に、これまで書いてきたおびただしい数の文字の、、、書字する身ぶりが、もはやそれとは認められないほど深いところまで染みついている気がする。

5/9 1 文字は隣り合う文字と一列に並ぼうとするが、かなり大胆に並べても依然として可読性を維持する。 2 文字は点と線を素材に書かれるが、テキストの構成要素として見た時には点である(行という単位で見れば線である)。つまり文字は、内部的にも外部的にも、点と線の2つの性質を併せ持っている。 3 だから文字は、文字以外のどんな要素ともなじんでくれる。

5/3 自宅近くの公園にアオサギがいた。 * 空間を面として描くのは、空間と私の間に(半)透明の皮膜を置くのと同じだ。皮膜を挟んで、主客はいともたやすく反転する。つまり、皮膜の裏側から描くこともできる。均等に打たれたドットは活字組版を想起させるが、それもまた、空間と私の間に横たわる膜のようなものである。空間を、自由と読みかえることができるとすれば。

5/3 書籍本文は、外観の上でも役割の上でも、内容の味読に捧げられる透明質のデザインである。 書籍本文は、内容から独立した技術体系である。つまり、内容をことさらにアピールしたり、補足したり、脚色したりすることなしに成立する(あるいは、内容に倚りかかることなしに成立する)。 書籍本文は、読者を区別しない。何年何百年でも読まれるのを待ちつづけ、あらゆる読者に等しく、内容そのものを、ありのままに提示しようとする。 それゆえ書籍本文は、解釈の自由、想像の自由をいつでも、この上なく私たち読者に保証してくれる。 追記 読書の自由は、書籍本文と読者の間で交わされる一種の密約である。それは親密で特別で、個人的なものである。それでいて、書籍本文は読者を区別しない。このことを強く胸に留めておきたい。万人にひらかれた自由のための密約、それが書籍本文である。 写真は、ドストエフスキー『白痴』上巻、木村浩〔訳〕、新潮文庫、1970年12月30日初版、2003年4月15日第52刷改版、2021年10月25日第67刷、p. 425。本文書体リュウミンL-KL・文字サイズ12.8Q・行送り20H・39字詰17行。

4/29 印刷物は空間だ。印刷物には奥行きがあり、固有の風景がある。

4/22 Blendというアプリで、近所のガソリンスタンドで見かけたゴミ箱と、わが家のネコのビデオをオーバーラップしました。 給油ステーションのモニター画面が映りこんで、ゴミ箱が顔のように見えます。いわゆるシミュラークラ現象です。ビデオを撮影しながら、同じことが文字に関しても起こるなぁと考えていました。 最初は単なる模様に見えていたのに、それが文字であると感じた瞬間、見る態度が変わることがあります。どうにかして文字を読み取ろうとする。見るから読むに変化する。上の例でいえば、ちょうどゴミ箱の表情を読み取ろうとするようなものです。 我々の頭の中におさめられている文字のイメージは、顔のイメージの保存方法/保存場所と、どうやら隣接しているらしい。 このような議論は、ゲシュタルト心理学の範疇に入るのだろうか? 心理学的見解も気になるが、単純にシミュラークラ現象と文字がつながるのがおもしろい。そういえば、活字書体の文字形象のことを英語でtypeface、活字の文字面のことをfaceというのだった。

4/16 日本語組版においては、行間を二分四分(文字サイズの3/4)にすることが標準とされているようである。これはAdobe製品日本語版のデフォルト値としても採用されている。この比率をもとにグリッドを設定したり、紙面全体をデザインすることはできないものだろうか?

4/9 新学期が始まりました。配布プリントが沢山です。

4/8 1 文字が風景の一部になったり、風景そのものになったり、風景を生みだす窓のようになったりすることがある。このところ感じていたのはそのことだったかと書きながら気づく。 2 暗いところでは、目が光を求めて視界が高感度フィルムのようになり、粒子のうごめく様子が見えることがある。点描は、その様子を描いていることになる。 3 言葉は川の流れのように常に一定方向に流れるが、そのことがまた澱みや急流や逆流、うずまき運動などをもたらす。 4 これらはすべて一種のたとえ話に過ぎない。いつも言葉は後からやってくる。私の体は、私以上に私を知っている。

3/20 頭上でトンビの若鳥が飛ぶ練習をしていた。あんまりきれいなところで天国かと思った。

3/2 2005年のメモ、、、3次元空間内にいかに美しくデータをプロットするか?

3/2 2005年のメモ、、、当時は3次元空間内にデータを美しくプロットする仕組みを検討していました

2/14 作意がない、とはなんだろう。 目的がないということ? 目的の外側? 裏側? それは結局目的に依存した考えかただが、そうとでも考えなければ作意から離れられない気がする。

2/14 完全に無作意の線というのは、 はたして人力で書けるものだろうか?

1/20 正月休みの初釣りは丸ボウズ。次に行けるのはいつかな。

* * * 2023

12/24 書こうとする前に書く

12/19 線の中の線(?)

12/17 私と文字は線でつながっている…とする

12/13 絵と字の中間はどこにあるのだろう?

12/5 背景以外ぜんぶAI。最新版のPhotoshop 2024に、画面の一部を矩形選択してキーワードを入力すると、その内容に応じた画像を生成する機能が追加された。都度複数の候補画像が提示されるので、どれかひとつを選択しながら無目的に画面を作った。作業自体は単なる思いつきの連続だが、生成される画像は周辺部に馴染むようプログラムされているので、やがて生成画像自体にも一定の傾向ができていく。コラージュみたいな感覚だけども、なにかが違う。

8/10 吉田知哉さんが編集長を務める本『DESIGN AND PEOPLE Issue No. 1』がコンセントより刊行されました。22名によるエッセイと対話からなる256ページの本です。私は渡邊康太郎さんとの対話「生きるほうへ」とエッセイ「デザイナーの社会的責任」を通じて参加させていただきました。ありがとうございました。明日8月11日には青山ブックセンターでトークショーが開催され、そこにも登壇予定です。『DESIGN AND PEOPLE|Issue No. 1』刊行記念 ABC CROSS TALK 01 「デザインと教育、私の場合。教えること、教えられることの──」 渡邉康太郎(コンテクストデザイナー/Takram)× 佐賀一郎(デザイン研究者/多摩美術大学准教授)× 脇田あすか(アートディレクター・グラフィックデザイナー)× 赤羽太郎(サービスデザイナー/コンセント) モデレータ:吉田知哉(本誌編集長) 2023年8月11日(金)青山ブックセンター本店 時間 16:00〜17:30 開場 15:30〜 料金 1,540円(税込) https://aoyamabc.jp/products/design-and-people-1 https://newsrelea.se/BgDl1E

8/1 今年のゴールデンウィークの釣果。ひさびさの40オーバー。

7/4 自宅からの窓から見える丘陵地帯には、40本以上の鉄塔が建っている。このカミナリは、そのどれかに落ちているのだろうか?

* * * 2021

3/8 アイデア編集部からの依頼で、東京都庭園美術館で開催中のポスター展に関するテキスト「構成的ポスターにおいて、私たちにおいて」を書きました。この3月10日に発売される『アイデア』393号に掲載されます。デザインを語るのにふさわしい人称は? 私が「私」において語るデザインと、「私たち」において語るデザインの間には、いったいどのような違いがあるのか? 編集・デザイン:長田年伸 協力:株式会社竹尾・多摩美術大学 画像提供:株式会社竹尾

1/30 2021年1月30日から4月11日にかけて、株式会社竹尾が多摩美術大学に寄託した竹尾ポスターコレクション(多摩美術大学アートアーカイヴセンター収蔵)による大規模なポスター展が、東京都庭園美術館にて以下の通り開催されます。本展覧会は、株式会社竹尾と多摩美術大学グラフィックデザイン学科による産学共同研究の成果を踏まえ、ポスター共同研究会が企画協力したものです。 20世紀のポスター[図像と文字の風景]──ビジュアルコミュニケーションは可能か? 会期:2021年1月30日(土)~4月11日(日) 会場:東京都庭園美術館 主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都庭園美術館、日本経済新聞社 企画協力:多摩美術大学 特別協力:株式会社竹尾 後援:在日スイス大使館 年間協賛:戸田建設株式会社、ブルームバーグ・エル・ピー 1910〜20年代のヨーロッパで生じ、芸術・デザインに革命をもたらした “構成主義” は、特にビジュアルデザインの領域において、図像と文字を幾何学的・抽象的な融和のもとに構成しようとする特徴的な表現様式をもたらしました。エル・リシツキー、ヤン・チヒョルト、マックス・ビル、ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンなど、数々のアーティスト/デザイナーが時代を超えて共有したこの様式は、広くビジュアルデザインの可能性を拡張する試みとして発展を重ね、今日のビジュアルデザインの基盤を形成しました。本展は、この潮流のもとに世に送り出され、時代を彩った “構成的ポスター” が、20世紀を通じて織りなした図像と文字の風景を、竹尾ポスターコレクション(多摩美術大学寄託)により辿るものです。展示される個々のポスターが示す鮮やかな創造力、そしてそれらのポスターが総体として示す歴史的な継承と発展のプロセスをお楽しみください。 株式会社竹尾が東京都庭園美術館の協力のもとに作成した展覧会の記録映像。 東京都庭園美術館が提供する展覧会のギャラリートーク映像。

1/12 ステファヌ・マラルメ『賽の一振りは断じて偶然を廃することはないだろう:原稿と校正刷り フランソワーズ・モレルによる出版と考察』柏倉康夫〔訳〕、行路社、2009年3月25日。 ヴァレリーが見た「原稿」は、どのような姿だったのだろう?私は、私こそこの異常な作品を最初に見た人間だと堅く信じてゐる。マラルメはそれを脱稿すると直ぐ、彼の家へ来るやうに私に言い寄越した。……ひどくくすんだ、正方形の、捩れ脚の木机の上に、彼は、彼の詩の原稿を置いた。さうして、低い、なだらかな、少しも「当て気」のない、殆ど自分自身に聴かせるやうな聲で読み始めた……」「私には、初めて吾々の空間に置かれた一つの思惟の形象を見るやうに思はれた……。ここにこそ、真に、拡りといふものが語り、想ひ、現し身の形を生んだのである」「──私は宇宙秩序に於ける一事件に立会ったのではなからうか。これは言はば、此の机上、此の刹那に、此の存在、此の勇者、これほど簡素な、これほど温和な、これほど天性高貴で魅力のある此の人物に依って、私に描き出された「言語創造」の観念的光景ではなかったらうか。 ──ポール・ヴァレリー「骰子一擲のこと」『ヴァリエテ II』安士正夫、寺田透〔訳〕、白水社、1939年8月26日、pp. 165–172。

1/5 どうすれば文学とデザインを同列に語れるか?

* * * 2017

1/13 ふたつの灌木の、左上方にのびたつづらおりの梢をもつ一方をツルクビと名づけ、しげみにふたつの盛りあがりをもつもう一方をフタコブと名づけた。(ツルクビとフタコブ・2017-01-13)

1/10 この世界で動いていないものはない。すべての事物が永遠不滅の摂理にしたがってやむことなく動きつづけている(動いていることそれ自体が「太陽は日々に新しい」というヘラクレイトスの言葉を下支えする根本原理である)。そもそも、この自分にしてみたところが、動いているつもりであろうとなかろうと、静止するようどれだけ努力しようがすまいが、どのみち動くことをやめられない(である以上、主観的にいえば、動いていないものも動いて見えるわけだ。物理的にも精神的にも、意識的にも無意識的にも、この世で動いていないものは存在しないわけだ)。 それら動くものを見ながら、時間を忘れて視線のひらめくままになっていることがある。あるいは自分自身が、潮の干満のように世界に寄せては引いてを繰りしていることが、はるか遠くの出来事のように感じられることがある。わたしという意識が世界に稀釈されたり、世界から分離されるたえまない周回。これを内外から書きあらわすことができればと思う。自分の無力さがきわだつところ。 とはいえすべてが動いている以上、それがどのような感覚かはっきり見定めることは永遠に不可能だろう。そもそもこの感覚は叙述するには繊細すぎる。しかし、この感覚にふくまれる微妙・微細な起伏を書きあらわせれば、自分の生活はより純粋になってくれるのではないか。それによってある種の重力をこの身にとりもどし、足もとたしかに呼吸し、日々に安んじて、より多くの交感を得ることができるのではないか。(所感I・2017-01-10) (このように)言葉のちからでもって、いいたいこと、いい明かしたいこと、味わいたいことをみちびこうとする行為は、なにか無人の工事現場を思わせるものがある。 中心に暗い穴。たちこめるグラデーション。分かりにくいところに立てられた入構禁止の標示。まわりには猫車。足跡だけ幾重にものこして。ひとつきりのタイヤが地表にのこした凹凸のなまなましさ、にぎにぎしさは、ここを舞台にかつて演じられたであろう無声のオーケストレーションを、まざまざと教えているようである(ここでリルケの「豹」1907を、そして石川淳の『荒魂』1964に登場する「極」としての佐太を思い出す。あのやむをえない徒労を。「語りえぬものにたいしては沈黙しなければならない」「梯子をのぼりきった者は梯子を投げ棄てなくてはならない」『論理哲学論考』1921というウィトゲンシュタインのあの言葉も、逆説的にではあるが同様の精神を内包していたのではないだろうか)。何度となく繰り返されたであろう演奏が、穴の底に沈滞している。音のない反響。こだま。あいまいな時間概念。長針と短針、秒針がたがいに手をとりあって、おなじ速度でくるくると回っているようなものだ。 今まさにそうであるように、かくのごとく、みずからの行為に感応する自分がいる。そのことを意識した瞬間にそれを客観視する自分があらわれ、自分自身と実相から遠ざかる(ここでなぜか生じる官能)。束の間の覚醒を経て、ふたたび溶け出す自意識が霧散して砂丘の様相を呈すると、実相との再会がひそかに果たされる(合一、交感)。よせばいいのにまた芽生える自意識、客観視──。ある種の図示反転である。これがえんえん繰り返される。終わりのない別離である。見ることを見る、ことを見る、ことを見る……というぐあいに、わたしはわたしとの別離をたえず周回する。そのたびにわたしを弱めながら、わたしからわたしへとわたり歩き、自他の境界を脈打たせる。その道すがらで、自分が書きたかったこと、書いていること、書いたことをなぞっては、指、身体、視線、心……ただの感覚器官になる(西脇順三郎やルソーが語っていた自然との静かな交感、合一へのあこがれ)。(所感II・2017-01-10)

* * * 2015

3/1 二項対立にもとづいた思考に、自分の個性がある。 二者択一をする人間は、すべて嘘をついている。 二者択一を迫る人間は、嘘をおしつけようとしている。 二者択一を意識する人間は、嘘と誠の狭間にいる。 その狭間にこそ真実がある!